目次

- ◉にほふ(2012-13/2018-19)

- ◉逢魔が時のうた(2014/2017-18)

- ◉逢魔が時の暗まぎれ(2014/2020-21)

- ◉水の声(2014-15/2019)

- ◉螺旋曼荼羅 —風の歌・夜の歌—(2015)

- ◉ラットリング・ダークネス(2015/2017-18)

- ◉三つの聲(2016)

- ◉陀羅尼のまにまに(2016)

- ◉影も溜らず(2017)

- ◉月の光言(2017)

- ◉柄と地、絵と余白、あるいは表と裏(2018)

- ◉In Between(2018)

- ◉Five Images-In Nomine(2018-19)

- ◉浮世忍びくどき歌(2019)

- ◉夢のうき世の、うき世の夢の(2019)

- ◉タイム・アビス(2019-20)

- ◉唄と陀羅尼(2020-21)

- ◉五聖人の四季(とき)—道元・西行・一遍・明恵・良寛—(2021)

◉にほふ(2012-13/2018-19)

英題/smelling, efflorescing

作曲年/2012-13/18-19

編成/16人の奏者 (1.1.1.1-1.1.1.0-1perc-1pf-1hp-1acc-2.1.1.1) (当初は15人の奏者のために作曲)

impuls- 8th International Ensemble and Composers Academy for Contemporary Music 2013、Reading Session(グラーツ/オーストリア)のために作曲。

影も溜らず — 淡座リサイタルシリーズVol.1 桑原ゆう個展(世界初演)のために改訂。

作曲ノート

中学生のころから源氏物語を読むのが好きだった。初めて書いた歌曲、東京藝術大学学部二年次の提出作品のテキストには、源氏物語の和歌から三首を選んで用いた。その頃から、宇治十帖で、薫の君と匂宮が対照的な存在として描かれているのを不思議に思っていた。「薫る」と「匂う」は、現代ではどちらも同じような意味で使われているが、実は両者の違いは大きいように感じ、紫式部はその違いを、薫の君と匂宮を通して端的に表現しているのではと感じていた。

「薫る」と「匂う」について調べてみると、「匂う」とは香気臭気に限った言い方でなく、光に関係する言葉であり、美しく咲いている、美しく映えるという意味もあることがわかる。誰でも知る箏歌「さくら さくら 弥生の空は 見わたすかぎり 霞か雲か 匂いぞ出ずる いざや いざや 見に行かん」の歌詞においては、桜の匂いが、目に見える霞や雲のイメージと重なり合う。本居宣長の「しき嶋の やまと心を 人問はば 朝日ににほふ 山ざくら花」では、桜の見た目の鮮やかさと匂いとが、一緒くたになって朝日に照らされ、光り輝いているように感じる。

つまり「匂う」とは、人の嗅覚と視覚の両方に作用する言葉である。あらためてそれを考えた時、多少突飛な考えではあるが、そこにもう一つの感覚、聴覚を加えることはできないかと思った。つまり「匂う」ような音楽は書けないかと考えたことが、この作品のベースになっている。作曲当初から改訂までに時間がかかっているため、音の扱いよりも構成に興味が移ってきた近作に比べ、よりリニアにつながっていくような音楽である。

《にほふ》は、二〇一三年に、グラーツでの現代音楽フェスティバル「impuls」のプログラムにて、エンノ・ポッペ指揮、クラングフォルム・ウィーンにより試演されたが、その後、初演の日の目を見ることはなかった。その時の想いを成仏させるようなつもりで大幅な改訂を施し、二〇一九年七月に開催した「影も溜らず — 淡座リサイタルシリーズVol.1 桑原ゆう個展」で、世界初演を果たした。

◉逢魔が時のうた(2014/2017-18)

英題/Ōmagatoki no Uta (Hearing the Dusk Abyss)

作曲・改訂年/2014/17-18

編成/チェロ独奏

2014年ダルムシュタット夏季現代音楽講習会(ドイツ)のために作曲。

作曲ノート

《逢魔が時のうた》は、2014年にダルムシュタット夏季現代音楽講習会のワークショップのために作曲し、二度の大きな改訂を経て、完成を見た。

弦を極端に緩めるスコルダトゥーラは、その音程関係の必要性はもちろんのこと、三味線や琵琶の「さわり」のような効果として、豊かなノイズを含む太い旋律線を描くために指定している。左手ピチカートによるパルスの円環は、周期が少しずつちがうために、ずれて重なり、螺旋をえがく。その隙間を、微妙な抑揚を伴う「ふし」がたゆたう。『逢魔が時、雀色時などといふ一日の内人間の影法師が一番ぼんやりとする時』、この世とあの世の交わるところから滲んで聴こえる、魔物たちのうた。

◉逢魔が時の暗まぎれ(2014/2020-21)

英題/Hidden in the Another Dusk

作曲・改訂年/2014/20-21

編成/弦楽四重奏

作曲ノート

西洋音楽の文脈での、いわゆるメロディーや旋律ではなく、微細で微妙な抑揚をつけながら言葉をつないでいく「ふし」のようなものがたゆたうさまを、弦楽四重奏で如何にえがくか、という試み。

『逢魔が時、雀色時などといふ一日の内人間の影法師が一番ぼんやりとする時』、この世とあの世の交わるところから、うっすらにじんで聴こえる、魔物たちのうた。

◉水の声(2014-15/2019)

英題/Mizu no Koe (Water Voice)

作曲・改訂年/2014-15/19

編成/ヴァイオリン独奏

トーキョー・エクスペリメンタル・フェスティバルVol.9―TEFパフォーマンス<推奨プログラム> 淡座「江戸幻想夢見噺」のために作曲。

淡座第二回本公演『江戸×現代音楽』第二夜「端唄×現代音楽」のために改訂。

作曲ノート

私がつくる音楽のほとんどは、日本のことばや文学作品の「おとない」に依る。《水の声》は、泉鏡花の短編小説『海の使者』が、インスピレーションの源だ。『海の使者』の「きりりりり」「きり、から、きい、から」「さっ、さっ、さっ」などの擬音を、ヴァイオリンの音で翻訳するように作曲した。第四弦からes・d・f・eの変則調弦で、終始、ハーモニクスとホワイトノイズの間を揺らいで奏する。橋がきしむ音なのか、岡沙魚(おかはぜ)の鳴き声なのか、奇妙な擬音は微妙に変化しながら幾度も繰り返され、水の流れを呼び寄せる。たちまち渦を巻くようにして幻想的な光景がわっと立ちあらわれ──たかと思えば、あとに残るは月の光ばかり。

ついでながら、のちに、《水の曲》を独奏パートとした、独奏ヴァイオリンとアンサンブルのための《影も溜らず》を作曲したことを付け加えておく。

◉螺旋曼荼羅 —風の歌・夜の歌—(2015)

英題/Spiral Mandala —Wind Chant and Night Chant—

作曲年/2015

編成/真言宗豊山派と天台宗の声明(初演は26名の僧侶による)

声明の会・千年の聲の委嘱により、スパイラル聲明コンサートシリーズ vol.24 (final) 『螺旋曼荼羅海会』のために作曲。

作品解説

私は、一体何者なのか。なぜ、日本人として生まれ、作曲という行為を通して、ひとの生き方というものを考えようとするのか。これらの問いに向き合い、自らの在り方について考えようとすると、日本の音や音楽の起源まで遡ることを避けては通れません。音楽は、洋の東西を問わず「祈りの言葉をどのように神々に伝えるか」の工夫を重ねるところから、その歴史が始まっているといえるでしょう。祈りを聴いてもらいたい、どうにか神々の注意を引きつけたいと考えたとき、切実な願いであればあるほど、音声の強弱、長短、音高の変化、抑揚などで、祈りの言葉の読み上げ方を工夫するのは自然なことです。その工夫が更に発展し、ますます複雑化して旋律のようになったところに、声楽が始まったのだと考えられます。音や音楽の起源に遡ろうとすると、宗教音楽について考える必要に迫られるのです。

聲明との出会い、そして、スパイラル聲明コンサートシリーズとの出会い

聲明という仏教声楽の世界を初めて知ったのは二〇〇八年のことで、それ以来、取材を続けています。聲明のための大きな作品は《螺旋曼荼羅》で二作目となります。聲明のために作品を書くことは、日本人である私を再発見するようなことです。聲明ならではの様式感、古典の節回しに学びながら、作曲家として、いま、新しい聲明曲を書くことにどのような意味を見出せるのであろうかと、自問自答を繰り返し作曲しています。

聲明のための一作目は、二〇〇九年二月に行われた、日緬寺酒塚二五〇周年祭酒塚涅槃会(静岡県沼津市)の委嘱で作曲した、日蓮宗の僧侶二十名と仏具打楽器奏者二名のための《レクイエム》という、約二十分の作品でした。その二年前に初めて能に触れ、能の謡を編成に含む作品を書く機会があり、日本の言葉を用い、日本ならではの発声のための作品を書く意味を考え始めました。また、謡の作曲を経験したことによって、自身の創作のなかで実現したいのは、能の音楽のような、音というエネルギーそのものの緊張のグラデーションによる音楽だということを、自らのなかに見出しました。これは私にとって大きな発見で、それまでただ闇雲に作曲していたところに、わずかながら光が射したように感じられました。私が創作で為すべきことは、日本の言葉と音について考えることだと気付かされたのです。それ以降、文化の古今と東西をつなぐ試みを続けることが、創作の主要テーマとなりました。《レクイエム》を書くことは、能の謡からさらに遡って日本の言葉について考える機会になり、聲明という日本の音楽の根本に挑むことに、大変なやり甲斐を感じました。《レクイエム》の演奏機会は、残念ながら、初演の一度きりになってしまいましたが、その後、偶然チラシを見つけ、これだと思って聴きに行ったのが、二〇一〇年のスパイラル聲明コンサートシリーズでした。鳥養潮先生の「阿吽の音(こえ)」に感動し、私もいつか、スパイラルガーデンのこの螺旋の空間のために、このような力強い作品を書きたいと、密かに心に決めました。間をおかずに、不思議なご縁で、その公演に出演されていた僧侶のおひとりである斎藤説成さんと知り合い、お稽古や法要等で継続して聲明の勉強をさせていただくようになりました。そして二〇一六年、スパイラル聲明コンサートシリーズ最終回のvol.24で、念願の作曲の機会をいただき、《螺旋曼荼羅》が生まれることとなりました。

《螺旋曼荼羅》の意図とテキスト

スパイラル聲明コンサートシリーズ vol.24は『螺旋曼荼羅海会』と名づけられています。天台宗と真言宗の二箇法要の曼荼羅供の形式から、スパイラルガーデンの螺旋空間を立体曼荼羅に見立てるという、演出の田村博巳先生の構成の土台があり、導入部分、法要の中心部分、そして、最後の部分を作曲しました。テキストには、ネイティブアメリカンのナバホ族の創生神話に基づく二つのチャント(儀式歌)『風の歌』『夜の歌』を用いることになりました。ナバホ族の創生神話によると、われわれ人間の祖先は風の神がおつくりになり、その風のうずのしるしが、手に指紋として遺されているということなのです。『風の歌』は、散文風のテキストによるチャントで、その創生神話を切々と語ります。『夜の歌』は呪文の言葉によるチャントで、仏教でいう真言のようなものとして捉えることができます。どちらも、ナバホという特定の地域に伝わるチャントでありながら、全人類に共通の普遍的で壮大なテーマで、世界の起こり、人間の起こりについて問いかいます。そのような意味で、ナバホの世界観が仏教の世界観と重なり、さらに、曼荼羅とスパイラルガーデンの螺旋空間とが重なります。

スパイラル聲明コンサートシリーズには、私が作曲する以前に「螺旋曼荼羅」と名付けられた公演がすでに二度あり、一度目は藤枝守氏が、二度目は寺嶋陸也氏が、『風の歌』『夜の歌』に作曲されました。今回、『風の歌』については、藤枝氏、寺嶋氏が用いたテキストと、同じく、ナバホの創生神話を原案に作曲された間宮芳生作曲「白い風ニルチッイ・リガイが通る道」のテキストと、それらのテキスト全ての原典である、ポール・G・ゾルブロッド著、金関寿夫、迫村裕子両氏の訳による「アメリカ・インディアンの神話 ナバホの創生物語」をふまえ、作曲しながら再構成しました。『夜の歌』については、藤枝氏、寺嶋氏が用いたテキストと、引用元の金関寿夫著「魔法としての言葉—アメリカ・インディアンの口承詩」をふまえ、それら全ての原典である、ジェローム・ローゼンバーグ著「SOUND-POEM No.1」(「Shaking the Pumpkin: Traditional Poetry of the Indian North Americas」より)の全文を、改めてカタカナに読み替えて用いました。

「螺旋曼荼羅」の三作目として、藤枝氏、寺嶋氏と同様に『風の歌』『夜の歌』のテキストに作曲することになり、両氏と違うアプローチをしたいという想い、そして、これまでに作曲された多くの新作聲明をふまえ、聲明について、自分なりの新しい視点を示したいという想いがありました。しかしながら、このような伝統音楽や伝統楽器を扱う作曲に取り組むときにいつも思い知らされるのが、古典はあまりに偉大であるということです。思案の末、古典の聲明曲の節付けを自分なりに分析し、より単純な構成要素に分解し、その要素の組み合わせのバリエーションで節付けを行おうと考えました。さらに、古典聲明には無い、アンサンブルの面白さを聲明の様式に持ち込み、聲明による新しい音楽を実現したいと考えました。

『風の歌』『夜の歌』などのチャントは、ナバホ族の砂絵の儀式に用いられます。メディスンマンにより様々な色の砂を用いて砂絵が描かれ、儀式が終わると消されるのが一般的です。砂絵のモチーフや構図には、多くのパターンがありますが、ひとつの砂絵のなかに、ナバホの世界と創生神話の一場面が表現されています。それぞれのモチーフ、色、配置、モチーフ同士の関係性など、すべての要素に意味があります。また、ひとつのモチーフは、頻繁に描かれれば描かれるほど、強度を増していきます。その様式は、曼荼羅にとてもよく似ています。ナバホの創生神話とそれに基づく砂絵の儀式、砂絵の構図などから学んだことをもとに、「職衆は四つのグループに分かれ、東、南、西、北の四方角を司る」というアイデアが決まりました。ナバホの創生神話においては、あらゆることがまず東から起こり、その後、南、西、北の順に方角を変えて繰り返されます。ナバホの世界の起こりをなぞるように、東のかすかな声から始まり、次いで、南、西、北と声がめぐり、風が起こり、世界が動き始めるような音楽にしようと思いました。さらに、砂絵上の四方位と、初演の会場であるスパイラルガーデンの空間内の方位とを関係づけ、時空間を超えて、ナバホの地と創生神話の世界を、スパイラルガーデンに現出せしめようと考えました。そうして、スパイラルガーデン内の方位をコンパスで確かめに行くところから、《螺旋曼荼羅》の作曲が始まりました。

『螺旋曼荼羅海会』の構成

『螺旋曼荼羅海会』の法会全体は、挿入される古典聲明も含め、螺旋と立体曼荼羅を合わせたような形式を意識しました。二〇一五年六月、常楽院(東京都板橋区)で御影供に参列したとき、私は法要全体の「この」部分を作曲するのだ、と、自身のすべきことを、身体で理解することができました。御影供だけでも、それまでに数回経験していたはずですが、その時にやっと自身の勉強が追いつき、体験と知識とが合わさったような感覚があって、作曲すべきものが具体的に見えてきたのです。

『風の歌』は散文風のテキストなので、言葉の意味がしっかりと伝わるような用い方をするべきです。表白を意識した講式風の節付けをし、導師がソロで唱えることに決めました。『夜の歌』には、大きく分けて、A、B、Cの三バージョンを作曲しました。Aは、テキストの言葉を引き延ばしながら、四方位で声を受け渡し、風がめぐっていく…、受け渡す間隔はだんだん短くなり、少しずつリズムが生まれ、音高は螺旋を描くように徐々に上行していく、というバージョンです。Bは、『夜の歌』の「オホホホ ホホホ…」という、呪文の言葉の音とリズムの面白さを、最大限に引き出そうとして節付けした、この作品全体の核となるバージョンです。節が対位法的に綿密に組み合わされて音楽が展開します。Cは、ソロによる唱えと全員での読経風の唱えが交互に行われ、読経のように唱える際には行道を伴う、視覚的にも動きのあるバージョンです。B、Cのバージョンでは太鼓を用います。これは、音源を聴くことのできたネイティブアメリカンのチャントが、ドラムのリズムとともに唄われていたことに基づきます。太鼓のセットは、楽器から太鼓の台、譜面台に至るまで、太鼓師をつとめてくださった塚越秀成さんがすべてご用意くださり、お稽古にも毎回持ってきてくださいました。この作品において、太鼓師は指揮者のような役割を担い、お坊さま方は、太鼓のリズム無しに唱えることはできません。作品全体は、『風の歌』と、『夜の歌』のA、B、Cの三バージョンが、それぞれに少しずつ変化しながら、何度かめぐって現れるよう構成されています。

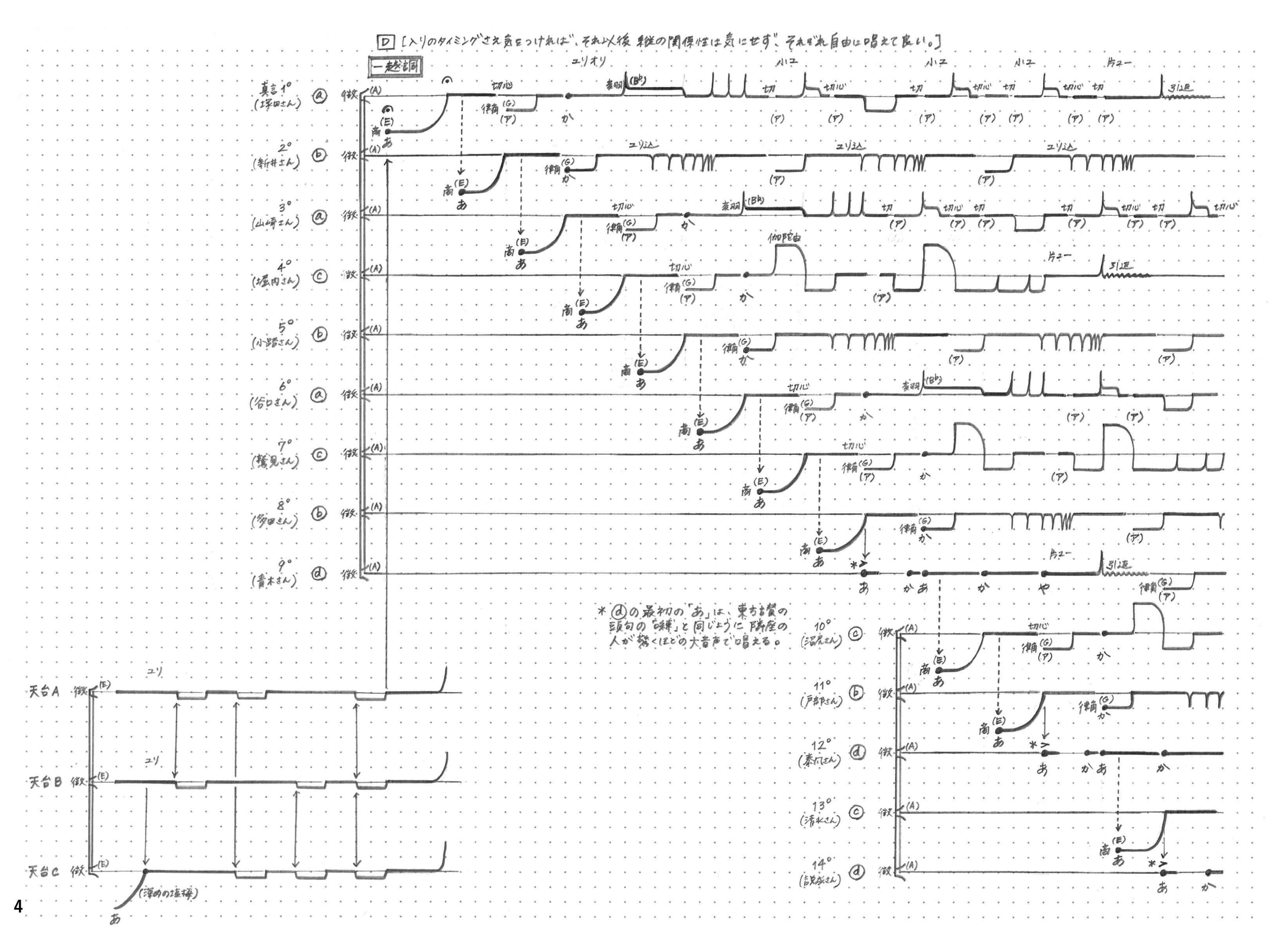

記譜について

聲明の古典の譜は「博士」といいます。詞章(歌詞であるお経)が縦に記され、その左に「博士」とよばれる線や点、言葉書きなどが付けられ、音高と旋律形(どのように音を伸ばし、装飾して唱えるか)が示されます。「博士」の線が太く記されるのは、僧侶のさまざまな種類の声が合わさっていることを意味しているのだそうです。譜があるといっても、聲明は唱え継がれて伝わってきたものなので、実際のお唱えを聴かないとわからない、微妙な要素が多くあります。特に、譜を見てもわからないのが、音価とそれに伴うリズムです。大まかに「長く」や「短く」などと、言葉書きで指示されていたり、旋律系のパターンによって大体の尺が決まったりしますが、僧侶によって譜の捉え方や唱え方は大きく違います。それが聲明の面白いところであり、魅力でもあります。

聲明は単旋律の音楽で、ユニゾンを基本とし、頭(リーダー)が唱えるのに続いて他の僧侶たちが唱えるのが一般的です。しかし今回の作品では、多声部に分かれ、旋律形を組み合わせて対位法的に音楽をつくる部分があり、その実現のために、時間軸を表すことのできる楽譜をつくる必要がありました。両宗派の古典の聲明曲の採譜を重ね、節のつくりを分析しながら、自分なりの記譜のフォーマットを探し求めました。しかし、アンサンブルをするための時間軸の表せる楽譜とはいえども、お坊さま方は音楽家ではないので、五線譜に代表されるような、いわゆる西洋音楽をベースにした楽譜はあてになりません。西洋音楽の理論に寄りかからない、できるだけシンプルな、直感的に追うことのできるフォーマットをつくる必要がありました。最終的な楽譜は、グレーのドット方眼紙を製作し、それに芯の太さの違う2本のシャープペンで、線や点、説明などを書き込んでつくり上げました。ドット方眼紙の、点と点の間隔一つ分を一拍という考え方で、音価とリズムを示しました。目安となる音程や調なども、楽譜上に明確に記してありますが、お坊さま方、楽譜上の音高を正確に出すための音感よりも、僧侶同士で音高を合わせたり、節を継いで行ったりするための相対的な音感を、日々の御勤めから鍛えられているので、その感覚が活かされるように作曲し、記譜しました。導師による講式風の唱えの部分は、古典の講式の譜にならって記譜しました。

見慣れた古典の譜とはまったく違う様相の楽譜に、当初、お坊さま方は面食らったようですが、線の長さがそのまま音の長さを表し、線の上下の動きがそのまま音の高低を表すというシンプルな構造なので、徐々に読み慣れていきました。また、今回の作品は、古典聲明に元来ある節付けを分析し、その要素の組み合わせのバリエーションで作曲したため、稽古を重ねるうちに、一つ一つの節が、普段唱えている古典曲と結びつくようになり、新しいフォーマットによる楽譜の理解も深まっていったそうです。

このような記譜のフォーマットの模索は、日本の音楽の本質を内部から理解するために、有効な方法のひとつだと思います。これを繰り返すことによって、五線譜で音楽を理解するのが当たり前ではなく、五線譜で作品を書く際は「五線譜で音楽を書くことを選んでいる」という意識を持つことができます。また今回、音楽家でなくとも追えるような記譜のフォーマットをつくったことにより、海外でこの作品をプレゼンテーションしたときに大変面白いことが起きました。聴いてくださった人は、日本語がわからないにもかかわらず、特に説明せずとも、すぐに楽譜を追うことができたのです。聲明は、日本人でも知らない人が多くいるような、ある意味でローカルな音楽ではありますが、それを深く追究することにより、グローバルな音楽世界を提示することができたことに、とても驚き、大きな喜びを感じました。

『螺旋曼荼羅海会』は、真言宗豊山派と天台宗の混合グループによる法会なので、宗派による聲明の違いの面白さも、作品中に活かしたいと考えました。真言聲明は「男節」といわれていて、キビキビとした素早いユリ(トリルのような装飾)で旋律が彩られ、全体に音の輪郭がはっきりとしています。天台聲明は、ゆるやかに弧を描くような節が多く、その節回しは「女節」といわれています。ユリはゆっくりと滑らかで、「塩梅(えんばい)」という音の動きが旋律の始めや終わりに付くことによって、天台聲明ならではの印象的な節回しとなります。ナバホの砂絵においては、描かれる配置によって、それぞれのモチーフに男性、もしくは、女性の特徴が施され、主に、向かい合うもの同士は同じ性別、隣り合うもの同士は違う性別となります。それを踏まえ、四方位に分かれるセクションにおいては、東西の職衆のパートは真言聲明の旋律形を中心に、南北の職衆のパートは天台聲明の旋律形を中心に作曲し、音楽の要素が、砂絵やテキストの意味とも強い関係性を持つように気をつかいました。また、作品全体にわたって、真言聲明と天台聲明の節回しを組み合わせたり、両宗派の節回しの特徴を併せ持つような旋律をつくり出したりと、工夫して作曲しました。

◉ラットリング・ダークネス(2015/2017-18)

英題/Rattling Darkness

作曲年/2015/17-18

編成/トロンボーン独奏

村田厚生氏のために作曲。

作曲ノート

これまで作曲をどうにかこうにか続けてこられたのは、作品がつないでくれた人たちと共有した時間、そして、そのなかでいただいた言葉が、節目節目で導いてくれたおかげだと思う。

村田厚生さんは、私にとってまさにそういう存在で、最初に作品を演奏していただいたのは、初めて参加した日本音楽コンクールの本選会、《Falling Garden》というアンサンブル作品だった。昔から何故かトロンボーンが好きで(今でもそうだが、どうも私は音を「曲げる」ことに興味があるらしい。)、翌年には、オーボエとトロンボーンの独奏を伴うダブルコンチェルト《Two Whales》を作曲した。(ちなみに、その当時、私は武満徹の『ジェモー』を知らなかった。この組み合わせは今までに無いだろうとの浅はかな考えで、オーボエとトロンボーンを独奏に選んだのだったが、後で知って、私ごときのアイデアなんてそんなもんだと、がっかりした覚えがある。)《Two Whales》も、日本音楽コンクールの本選会で、村田さんが独奏を引き受けてくださった。どちらも、自分が一体何を書いているのか、まだ全く自覚のないころの作品で、スコアは真っ黒、ただカオスな音響。しかも、初めてプロに演奏してもらうという洗礼を受け、リハーサルで大泣きした苦い想い出ばかりが残っている。そんな私に、村田さんは「二十一世紀の音がする」と言ってくださった。この言葉がどれだけ支えになったかわからない。

それから、トロンボーン独奏のための作品を、いつか村田さんのために書こうと思っていて、ダブルコンチェルトから九年経ち、ようやっと実現したのが《ラットリング・ダークネス》である。これを構想するのと同時期に、声明の為の大きな作品を書いていた。そのテキストに用いたのが、ネイティブ・アメリカンのナバホ族が砂絵の儀式に用いる『風の歌』『夜の歌』というチャントである。彼らの言語の意味や音を、彼らの感じるのとできる限り同じように体験したいと、チャントや砂絵の儀式について調べていて、「ラットリング・ダークネス」という言葉に出会った。「ラットリング」はガラガラヘビのガラガラの意味、つまり、「ラットリング・ダークネス」は、ガラガラの闇という意味。日本の、湿度の高い冷たい夜とちがう、ニュー・メキシコあたりの、乾燥したエンプティな夜。その闇に漂うチャントの声を思い出すように思い浮かべ、トロンボーンの音で翻訳するような作曲を試みた。

二〇一五年に村田さんに世界初演していただいたあと、大幅な改訂を施し、ほぼ別の曲となって、アメリカのボストンで、ウィリアム・ラング氏により改訂初演された。

◉三つの聲(2016)

英題/Three Voices

作曲年/2016

編成/弦楽三重奏(ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ)

ロワイヨモン財団 Academy Voix Nouvelles 2016(パリ・フランス)のために作曲。

作曲ノート

《三つの聲》は、2016年にロワイヨモン作曲講習会 “Voix nouvelles”(フランス)のために作曲し、その最終プレゼンテーションで、Talea Ensembleにより初演されました。

聲明や神楽、民族芸能等の取材を重ね、邦楽や能楽にたずさわる方々と協働して創作を続けるなかで、日本の音楽に特有のものとは何だろうかと考えてみると、それは、息のつめひらきによる呼吸のダイナミズムと、それに伴う時間感覚ではないかと思います。辺りの空気を一瞬凝結させ、そしてくつろげる。演奏するひとだけでなく、聴くひとも共にそれを呼吸する。そのような、エネルギーの緊張のグラデーションから成る音楽を、西洋音楽らしい室内楽の編成で表現できないだろうかと試みました。

◉陀羅尼のまにまに(2016)

英題/Dharani no Manimani (Drifting with Dharani)

作曲年/2016

編成/6人の奏者 (fl, bcl, tb, pf, vn, cb)

ensemble mise-enの委嘱により、MISE-EN MUSIC FESTIVAL 2016(ニューヨーク/アメリカ)のために作曲。

作曲ノート

《陀羅尼のまにまに》は、法華経陀羅尼品第二十六の「あに、まに、まね、ままね…」という呪文の言葉をベースとした作品。本作を先駆けとして、のちに《だんだらの陀羅尼》、《まだらの陀羅尼》、デュオのための連作《風の陀羅尼》、《絃の陀羅尼》、《金糸の陀羅尼》等の派生作品が生まれることになる。

陀羅尼品の呪文の言葉は、神々の名、もしくは、その異称の呼びかけの羅列によるもので、非常に強い力を持つそうだ。口に出したときの音声やリズムそのものが、とても面白い。この面白さの所以はなんだろうか、音の並びから何か規則性を見出せないかなど、様々な角度からこの呪文の言葉を咀嚼し、音楽に結びつけようと試みた。陀羅尼というと、瞑想的なものを想像されるのが一般的かもしれないが、そういったイメージではなく、日蓮宗の祈祷師が木剣や木証を鳴らして陀羅尼品を唱えるときのすさまじい勢いや、唱える身体と唱えられる言葉とが完全に一致した状態から放たれる、スパークするようなエネルギーを音楽にしようとしている。

◉影も溜らず(2017)

英題/Shadowless

作曲年/2017

編成/ヴァイオリン独奏と8人の奏者 (fl, cl/bcl, tb, perc, vn, va, vc, cb)

演奏時間/約12分

ルツェルン音楽祭アカデミー作曲家セミナー2017(スイス)のために作曲。

neuverBand による、the 2017-18 edition of Construct-Radiate International Composition Competition(バーゼル/スイス )優勝。

Divertimento Ensemble による、the fifth edition of the competition ‘Franco Donatoni’ International Meeting for Young Composers(ミラノ/イタリア)受賞。

作曲ノート

私の作品の多くは、日本のことばや文学作品の「おとない」による。《影も溜らず》のもとになったのは、泉鏡花の短編小説『海の使者』からインスピレーションを得て書いた、ヴァイオリン独奏のための《水の声》である。《水の声》は、『海の使者』の「きりりりり」「きり、から、きい、から」「さっ、さっ、さっ」などの擬音を、ヴァイオリンの音で翻訳するように作曲した。橋がきしむ音なのか、岡沙魚(おかはぜ)の鳴き声なのか、奇妙な擬音は微妙に変化しながら幾度も繰り返され、水の流れを呼び寄せる。たちまち渦を巻くようにして幻想的な光景がわっと立ちあらわれ──たかと思えば、あとに残るは月の光ばかり。

《影も溜らず》は、《水の声》を独奏パートとしたヴァイオリン協奏曲で(《水の声》そのままではなく、変化を加えた箇所がいくつかある。)、ヴァイオリンによる擬音の羅列に陰影をつけたり、光を当てたりするように、アンサンブルパートを作曲した。二〇一七年夏、ルツェルン音楽祭で初演された。

独奏ヴァイオリンをはじめ、すべての弦楽器には独特のスコルダトゥーラを指定している。ヴァイオリンはes・d・f・e、ヴィオラはas・g・b・a、チェロはfis・g・gis・a、コントラバスはf・e・a・d・gと、コントラバスを例外として、主に第二弦と第四弦とが極端に緩められ、半音階となるように調弦する。二〇一四年、《水の声》を最初に構想したときに発見した調弦で、二〇一六年に作曲した、弦楽三重奏のための《三つの聲》以降、多くの作品で用いている。「桑原本調子」とでも呼んだらよいかもしれない。その音程関係の必要性はもちろんのことだが、三味線の「さわり」のような効果を求め、響きの増幅や、思いがけないノイズを含む旋律線を描くために指定している。淡座(あわいざ)の活動を中心に、三味線の本條秀慈郎氏と長く協働してきたことにより、調弦は、その音楽世界で扱われる言語の文法の根幹をつかさどるものだと感じるようになった。時と場合にもよるし、奏者に無理をさせたくないとは思うが、曲によって調弦を変える三味線にならい、西洋の弦楽器でも、実現したい音楽に合わせた調弦に説得力を持たせることが可能なのではと考える。

◉月の光言(2017)

英題/Moonlight Mantra (Tsuki no Kogon)

作曲年/2017

編成/真言宗豊山派と天台宗の声明(初演は31名の僧侶による)

神奈川県立音楽堂(神奈川芸術文化財団)の委嘱により、音楽堂・伝統音楽シリーズ 聲明「月の光言(こうごん)」のために作曲。

作曲ノート

私はいったい何者なのか。私にとって、作曲という行為は、この答えのない問いに向き合い、あらためて自分になるための手段です。自分の在り方、ひいては、人の生き方というものを尋ね、自分自身の音楽を探し求める。私はなぜ、日本に、日本人として生まれたのだろうか。自らの起源にさかのぼろうと、日本の音や音楽の源流にまで立ち返ることになります。

音楽は、洋の東西を問わず、豊作、豊漁や子孫繁栄などの人々の生活上の切実な願いから、その歴史が始まっています。生き延びるために、どうにかして、神に祈りの言葉を届けなければならない。神々の注意を引きつけようと、音声の強弱、長短、音高の変化、抑揚などをつけ、言葉の読み上げ方の工夫が重ねられたのでしょう。祈りの言葉の読み上げ方がより発達し、ますます複雑化して旋律のようになったところに、声楽が始まったのだと考えられます。音や音楽の起源にさかのぼろうとすると、宗教音楽について考える必要に迫られるのです。

聲明という仏教声楽の世界を初めて知ったのは二〇〇九年のことで、それ以来、聲明の取材を続けています。聲明のための大きな作品は《月の光言》で三作目となります。聲明のために曲を書くことは、日本人である私を再発見することです。作曲家がいまの時代に新しい聲明曲を書く意味を自問自答しつつ、聲明ならではの様式感、古典の節回しに学びながら作曲しています。

《月の光言》は、天台宗と真言宗豊山派の僧侶たちによって唱えられる作品です。二〇一七年に神奈川県立音楽堂の委嘱で作曲し、その十一月に初演されました。テキストに、明恵上人の月の和歌数首、明恵上人が改めてその素晴らしさを見出した「光明真言」、そして「徒然草」第一五五段の一部を用いています。

「あかあかや」の和歌を用いた冒頭は、明恵上人が松林のなか、坐禅を組む様子が描かれた「樹上坐禅像」からインスピレーションを得、《月の光言》全体の序として作曲しました。僧侶たちの声を、松林にひそむ獣や魑魅魍魎の声に見立て、その唸り声の混沌のなか、明恵上人が月をともなって現れます。「あかあかや」は、感動の声をそのまま連ねたような和歌ですが、これこそが「歌」の本来の姿であろうと思います。人は、心を動かされる事があったとき、つまり、外から何か圧力がかかったとき、その緊張の状態から解放されるために、自身の内部に感じられる混乱を整えようと、思わず長くため息をつきます。そのような、人が極めて自然に取る動作から「ほころび出」た、言葉以前のひとつの声が、言葉の基礎であり、歌の基礎であります。「あかあかや」の和歌は、始めは一字ずつ、言葉が解体された「音」の状態で提示され、発声が独唱から僧侶全体に広がっていくとともに、徐々に意味が形成されていきます。

「問訊」作法を伴う「光明真言」二遍は、両宗派の聲明の特徴的な旋律形を行ったり来たりするような節回しで作曲しました。続く「大行道」では、「光明真言」が三パターンのちがう速さで唱えられ、それらが重なり合い、会場全体に光明真言の輪が広がります。

「かきつくる」「くまもなく」「くまもなき」の和歌については、その和歌の言葉が元来持つリズムや響きを活かしつつ、音と意味が分断されないように節付けしようとすると、聲明ならではの旋律形だけではうまくいかなかったため、能謡の節回しも参考にしながら作曲しました。「徒然草」は、講式、表白などの語りに近い聲明の様式や、節談説教などを意識し、「語り」と「節」のあいだを揺れ動くような旋律が、導師とソリストとの間で取り交わされるよう構成しています。

終盤、天台宗の「くまもなく」と真言宗の「くまもなき」の掛け合いは、いつしか「あかあかや」の掛け合いとなります。「あかあかや」は母音の「ア」をベースとした歌で、その「ア」の音が、光明真言の「ア」の音と重なり、さらに、無限の空間を意味する「阿」「吽」となって、作品が締めくくられます。

新作部分で僧侶たちが用いる楽譜は、試行錯誤の末につくり上げた、新しいフォーマットで記譜しています。それによって、綿密に「節」を組み合わせたアンサンブルを実現することができます。普段の古典の譜とは違う形の楽譜に、愛情を持って果敢に取り組んでくださる僧侶のみなさま、いつも学びの場を与えてくださる演出の田村博巳先生に、深く感謝申し上げます。《月の光言》が、聴いてくださるみなさまに、癒しだけでなく、何かを問いかけ、新しい気づきをもたらすことを願っています。

DVD収録に寄せた作曲ノート

私はいったい何者なのか。なぜ日本に、日本人として生まれたのだろうか。私にとって作曲とは、これらの答えのない問いに向き合い、改めて自分になるための手段です。自らの在り方を尋ね、その起源にさかのぼろうとすると、日本の音や音楽の源流にまで立ち返ることになるのです。

これまで十数年、聲明の取材と研究を続けています。《月の光言》は、二〇一七年、神奈川県立音楽堂の委嘱により作曲しました。聲明のための大きな作品はこれで三作目となります。天台宗と真言宗豊山派の特徴的な節回しを行き来するように作曲し、試行錯誤の末につくり上げた新しいフォーマットで記譜しました。

ここに収録されたヴァージョンは、約四十分のダイジェストです。本来の《月の光言》の演奏時間は、その倍くらい、約九十分あります。月をともない、山深く分け入る明恵上人を迎える動物たち、自然、魑魅魍魎の声が縦横無尽に重なり合う冒頭、色とりどりの独唱の声で僧侶たちが唄い継ぐ徒然草など、収録に至らなかった部分にも、聴きどころがまだたくさんあります。この映像作品でおおよその輪郭をつかんでいただき、また《月の光言》の音楽全体を多くの方に体験いただける機会があることを切望します。

《月の光言》が人の生き方を問い、癒しだけでなく新しい気づきをもたらすことを願ってやみません。

◉柄と地、絵と余白、あるいは表と裏(2018)

英題/figure and ground, image and margin, obverse and reverse

作曲年/2018

編成/三味線独奏と7人の奏者 (fl/afl, cl/bcl, perc, pf, vn, va, vc)

アンサンブル・モデルン(フランクフルト/ドイツ)と本條秀慈郎氏の委嘱による。

プログラムノート

柄と地、つまり、絵と余白の関係は、時間軸の変化によって転換し、余白が絵を裏側で支えているともいえる。余白が絵を支え、絵が余白を支える、こうした「瞬間の同時」について考えること。物事の境界や隙間に入り込んで「瞬間の同時」を複眼で捉えること。声明作品に携わるなかで、お世話になっている演出家の田村博巳先生から教えていただいた、ものの見方である。

独奏三味線パートを山並みに見立て、アンサンブルパートはその稜線を浮き上がらせる、向こうの空の遠景とする。時間帯によっては、闇と一体化して山容が消え、星の瞬きや家並みの街明かりに惹きつけられる——つまり、アンサンブルの方が優勢となる。柄と地、絵と余白、あるいは表と裏のせめぎ合いをベースに、独奏パートとアンサンブルとの関係性を改めて考察しようと試みたのが、この三味線協奏曲である。

もうひとつ念頭にあったのは、アンサンブルが三味線の音の余韻を彩ったり、増幅したり、三味線のジェスチャーを極端に強調したりする、つまり、アンサンブルを三味線のエフェクターとして用いるような扱い方である。三味線の絃から伝わった空気の振動が、そのままアンサンブルの音として表出するようなイメージを持っている。

《柄と地、絵と余白、あるいは表と裏》は、二〇一八年十月にフランクフルトにて、本條秀慈郎氏の独奏と、馬場武蔵氏の指揮、そして、アンサンブル・モデルンにより世界初演された。二〇一九年七月に開催した「影も溜らず — 淡座リサイタルシリーズVol.1 桑原ゆう個展」で、日本初演と相成った。

◉In Between(2018)

作曲・改訂年/2018

編成/アルトサクソフォン、打楽器、プリペアドされたピアノ

Delian Academy for New Music 2018(ミコノス/ギリシャ)において、Trio Accantoのために作曲。

2018年ダルムシュタット夏季現代音楽講習会 “Real Accanto” にて改訂初演。

作曲ノート

私はいつも、過去と現在の間、日本と世界の間、または、言語、音と音楽の間など、いくつかの対象や、いくつかの文脈の間に、答えを見出そうとしています。この作品では、同時に、しかし、個々に円環状に存在する、テンポのちがう二種類の音楽の間に形式を見出そうとしました。

第一の音楽では、三者三様の方法でグリッサンドの線形(私は、あらゆる楽器において、どうしたら「曲がる」音を書くことができるかを、いつも考えています)が表現され、それらの組み合わせにより、一本の太い紐のような音像が描かれます。拍子の頻繁な変化と強拍の位置の入れ替わりによって、独特のうねりを表出します。第二の音楽は、一拍子を基本とする点描の音楽です。

私たちは、ラジオのチャンネルを切り替えるようにして、二種類の音楽を行き来しながら聴いていきます。第一の音楽から聴き始めますが、それが、第二の音楽の挿入によって中断されます。中断の頻度が増え、その間隔が次第に長くなっていくと、最後には第二の音楽が優勢となり、曲が閉じられます。

◉Five Images-In Nomine(2018-19)

作曲年/2018-19

編成/6人の奏者 (fl/afl, cl/bcl, vn, vc, perc, pf)

Syntax Ensembleの委嘱により、International Composition Competition The Breaking Music 2019(ミラノ/イタリア)本選のために作曲。

International Composition Competition The Breaking Music 2019 優勝。

作曲ノート

私にとっての創作とは、さまざまな意味合いで離れたところに存在するいくつかの物事の関係性を図り、結びつけを行うこと、そこにひとつの形を見出すことだ。《Five Images-In Nomine》は、ルネサンス期の「イン・ノミネ」と、アンリ・ベルクソンの「イマージュ」という、時代も分野もまったく異なる二つの語から発想した。

「イン・ノミネ」とは、16世紀から17世紀にかけて作曲された、単旋聖歌「なんじ聖三位一体に栄光あれ」(Gloria Tibi Trinitas)の一部分を定旋律とする、対位法的な器楽曲の名称である。《Five Images-In Nomine》は五つのちがった性格を持つ小品から成るが、各曲の骨格として、この定旋律を自由に扱っている。

「イマージュ」は、アンリ・ベルクソンの『物質と記憶』で解かれた概念である。『物質と記憶』は、日本語で読んでも大変難解だが(日本語で読むから、余計にむずかしいとも言えるかもしれない)、わからないなりに少しずつ読み進めていくなかで、音をエネルギーとして如何に扱うか、時間を如何に構築するかについて、多くの発想を得ている。

◉浮世忍びくどき歌(2019)

英題/Ukiyo Shinobi Kudoki Uta

作曲年/2019

編成/バリトンとチューバ

低音デュオの委嘱による。

作曲ノート

日本の言葉ならではの歌を作曲することについて、声明、能の謡や落語などとのコラボレーションの経験をもとに、考え続けている。《浮世忍びくどき歌》は、歌と三味線の手の関係性を、バリトンとチューバで翻訳するように作曲した。端唄や三味線組歌などを聴くと、ここに三味線が入り、歌がこう入ってくる…なぜだろうと、未だ腑に落ちないことが多々あり、それを少しでも解明したいと思った。

テキストには、江戸初期の流行歌謡を集めた『淋敷座之慰(さびしきざのなぐさみ)』から「忍びくどき木やり」を用いた。囃子言葉や擬音が多く出てくるのが面白い。毎小節のように拍子が変化し、バリトンには度々四分音が指定されるという複雑さだが、微妙な抑揚やふしの揺らぎを表現するためで、あくまでも自然に流れて聴こえるよう気をくばった。

同時期に並行して、国立劇場委嘱による、隆達小歌をテキストとした《夢のうき世の、うき世の夢の》を作曲していて、二作品は相互に関連している。

◉夢のうき世の、うき世の夢の(2019)

英題/of the world under a dream, or of a dream under the world…

作曲年/2019

編成/狂言謡(二名)、地歌(二名)、テノール、バリトンと三味線

国立劇場の委嘱により、「日本音楽の流れⅢ —三味線—」のために作曲。

作曲ノート

《夢のうき世の、うき世の夢の》は、 三味線音楽の源流である「うた」を大きなテーマとし、 うたと器楽の「あわい」、中世と近世の「あわい」に思いを馳せ、そこに現代的な視点をも加えるようにして、三つの声(狂言謡、地歌と声楽)と三味線のために作曲した。テキストには、隆達小歌より選んだ以下の歌を用いている。

あら 何ともなの うき世ぢゃの

つれなれかれし なかなかに つれなれかれし

うき世は夢よ 消えてはいらぬ 解かいのう 解けてとけてとかいの

夢のうき世の露の命のわざくれ なり次第よの 身はなり次第よの

何ともなればならるる物を とやしら かくやしら ああただ ああただ

花よ月よと暮らせただ 程はないもの 浮世は

月よ花よと暮らせただ 程はないもの 浮世は

月よ花よと遊ぶ身でもな あただ うき世を捨てかねる

泣いても笑ふてもゆくものを 月よ花よと遊べただ

おもしろの春雨や 花の散らぬほど降れ

おもしろの春雨や 花の散らぬほど降る

制作担当の方の提案で読み始めた隆達小歌集であったが、一度読み終えた時点では、その面白さがいまいちわからなかった。恋の歌が多いのもあって、私にはあまりに通俗的に感じられてしまったのだ。それでも、毎日のように声に出して読み、同時に、隆達小歌について研究された資料に目を通すことを続けていると、三周目を読み終えるころ、歌の背後に中世の庶民の気持ちが透けて見えるような気がしてきた。内容の多くが恋の歌を占めるのも、それが当時の庶民にとって如何に切実であったかを示しているのであろう。よくよく考えると、いまも、いわゆる流行りの歌は恋の歌ばかりだ。

そうして、数多の歌のなかから先述の歌を選りすぐった。いつの時代も人々が抱える、普遍的な問いのうえに生まれた歌たち。キーワードは「浮き世」である。選歌の理由は他にもいくつかあるが、対になっている歌は意識的に選んだ。隆達小歌集をながめていると「花よ月よ」「月よ花よ」の歌のように、語順を入れ替えただけの別の歌が、対になって収録されているパターンを多く見つけることができる。二つの対象を入れ替えて歌が成立するということは、二者が同等であり、且つ、相互に関連するということだ。この気づきが、私に具体的な作曲のイメージを与えてくれ、《夢のうき世の、うき世の夢の》というタイトルを付けるに至った。夢から浮き世を見るのと、浮き世から夢を見るのは同じこと。夢の中に浮き世があり、浮き世の中に夢がある。『生の中に死が、死の中にも生があり、それらが眼差しを送りあっている』(内藤礼)、夢と浮き世の「あわい」の状態が、うたと器楽の「あわい」、中世と近世の「あわい」と重なった。

楽曲の全体は、序破急を念頭に置き構成した。先述の歌のうち、小歌にあたるものは主に狂言謡に、草歌にあたるものは主に地歌に割り当てられているが、両者は相互に働きかけ、最後には同じ旋律を歌う。声楽は主に、三味線の絃の余韻を強調するような役割を担う。歌がうたい三味線が伴奏し、歌が伴奏し三味線がうたう、隆達小歌の「あわい」の世界を、此処に感じていただけたら…。

◉タイム・アビス(2019-20)

英題/Time Abyss

作曲年/2019-20

編成/17人の奏者 (1.1.1.1-1.1.1.0-2perc-1pf-1synth-2.1.2.1) による2群のアンサンブル

インターナショナル・アンサンブル・モデルン・アカデミー(フランクフルト/ドイツ)の委嘱により、CRESC… Biennale für aktuelle Musik(オッフェンバッハ/ドイツ)のために作曲。

第31回芥川也寸志サントリー作曲賞受賞作。

作曲ノート

長らく、日本の音と言葉を源流から探ることを土台として創作をしてきたが、最近は特に、形式をいかに見出すかに焦点をあてている。能の音楽から感じられる空間の伸縮、聲明作品を書きながら思考する法要の形式とその意味などを踏まえ、時間とそれに伴う空間を構築するための独自の方法を探究している。

《タイム・アビス》は、同時に、しかし個々に円環をなす三つの時間フィールド「入れ子の時間」「ねじれの時間」「傾斜する時間」のあいだを振幅し、形式を見出そうとした作品である。各時間フィールドは、奏者の時間感覚を揺さぶるような、テンポとリズムの仕掛けにより定義づけられる。あるテンポからその二倍の遅さへ数小節で減速するリタルダンドの反復で形成する「入れ子の時間」。拍子と小節内の重心が常に変化する「ねじれの時間」。「傾斜する時間」では四分音符=20のテンポを指定し、且つ、拍を分割した指揮を禁じる。巨大な一拍のどこで発音するか、奏者はいつもに増して緊張を強いられる。

cresc…現代音楽ビエンナーレのその年のテーマ「HUMAN_MACHINE」を踏まえ、本作品は人間の内的時間を疑うことに注目した。全体の時間を掌る指揮者にとっては、コンチェルト的な作品ともいえるかもしれない。

編成は二群のアンサンブルを想定し、ステージ下手にⅠ班、上手にチューニングを四分音下げたⅡ班が位置する。初演時のセッティングとして、全ての楽器の音が増幅されることが前提にあった。結果的に、アンサンブルを二群にした意図を充分に活かせたかどうかには課題がのこる。が、二〇一九年七月に初めての個展を終え、創作の第二フェーズに入ったことを感じながらの作曲となり、最初期に書いていたようなカオティックな音響が再びあらわれたのに不思議な感覚をおぼえた。

本作は、インターナショナル・アンサンブル・モデルン・アカデミーの委嘱により、cresc…現代音楽ビエンナーレのために作曲し、アルベルト・シュヴァイツァー・スクール・オッフェンバッハにて、エンノ・ポッペ指揮、アンサンブル・モデルンにより初演された。

◉唄と陀羅尼(2020-21)

英題/Bai and Dharani

編成/ヴァイオリン独奏

作曲・改訂年/2020-21

I&I Foundation(チューリヒ/スイス)の委嘱により、イリヤ・グリンゴルツ氏のために作曲。

作曲ノート

唄(ばい):唄師(ばいし。本来、老僧である。)によって独唱される聲明の曲種のひとつ。唄は「唱える」のではなく「引く」といわれ、各字を装飾的旋律で長く引延ばして唱える。

陀羅尼(だらに):サンスクリット語で唱えられる、強い力をもつ呪文。真言ともいわれ、真言としての陀羅尼は密教で特に重要視される。

声明を学んで得た音像や音感を、写しとることを越えた形で音楽としてどう形にできるか。十数年考えてつづけてきたこの問いに、やっと最初の答えが出せたかもしれない。

◉五聖人の四季(とき)—道元・西行・一遍・明恵・良寛—(2021)

英題/Four Seasons of the Five Saints – Dōgen, Saigyō, Ippen, Myōe, and Ryōkan

作曲年/2021

編成/声明(四名の僧侶)、打楽器、篳篥、笙、龍笛、尺八、箏、三味線、ヴァイオリン、チェロ

静岡音楽館AOIの委嘱により、主催公演「日本人と自然Ⅱ 本来の面目を詠ず ~新しい日本の伝統音楽」のために作曲。

作曲ノート

仏の世界や悟りの境地を、目に見えるものとしてえがいたのが、曼荼羅であるなら、《五聖人の四季(とき)》は、自然の営みとその大元の宇宙の秩序とを、耳に聴こえるものとして表現した、立体曼荼羅としての音楽である。中央に位置する高田みどりさんを大日如来と見立て、その発する音を原動力として、宇宙の呼吸がはじまる。虚空の心から風が出入りし、僧侶たちに聲が与えられ、言葉が生まれる。

「序」の道元の歌と、「結」にあたる良寛の辞世の歌は、いわば表裏一体である。どちらも『ありきたりの事柄とありふれた言葉を、ためらひもなく、と言ふよりも、ことさらもとめて、連ねて重ね』た歌だが、一方は生を、もう一方は死を見据えている。しかし「生」への眼差しは、同時に「死」をも見つめ、逆もまた然りである。

春夏秋冬の風光を読み込んだ和歌には、それぞれ「毘廬舎那仏」「南無阿弥陀仏」「光明真言」「般若心経」が組み合わされ、二つで一つの状態にある。和歌と唱えの言葉の対が四つ、円環構造に配置される。和歌をこちら側の世界、また、唱えの言葉を向こう側、外、他(よそ)の世界と解釈した。こちら側と向こう側、双方の世界は、互いに裏側で支え合って存在する。その隙間、境界から、同時に二つの世界を捉える、パースペクティブのバリエーションを追求したい。

四つの季節をそれぞれに司る四名の僧侶たちの聲が、音楽の全体を牽引する。指揮のない合奏をどう構成すべきか悩んだが、アンサンブルによる音の雲を、聲の空間に浮かべるような作曲を試みた。笙、ヴァイオリンとチェロは、互いの音を交換し合い、こちら側と向こう側、あの世とこの世、夢と現(うつつ)、そして、東西を行き来する媒介者となる。春は、箏が「花」をえがく。夏は、尺八が呼び込んだ「風」にのって「鳥」が舞う。秋は、龍笛と篳篥が「月」を演出し、冬は、三味線が「雪」の手を奏す。

作曲とは、物事を明らかにする行為、見えるようにする行為である。聴かれることを待っている、自然や宇宙の聲を、静寂のなかから自然(じねん)のままにひき出せたらと願う。