音の声、声の音

Ⅰ.詩的で根源的な「何か」

「私はいつも、自信がありません。」第31回芥川也寸志サントリー作曲賞受賞直後に、壇上で口にしたひと言が、受賞作の内容や解説文の語り口とあまりにかけ離れていて、そのいびつさが、かえって妙にリアルだったと、後日、数人から声をかけられた。日々感じていることを率直に述べようとしただけなので、授賞式の直後、堤剛さんが「面白いことを言うね」と言葉をかけてくださったのも、意外だった。

そのときも付け加えたが、「自信がない」というのは、「自分の書く音や音楽に納得していない」とか、「確信のないまま譜面をつくっている」などという意味とはちがう。作曲を生業とする者として、責任を持てない作品や楽譜を、世に出したことはないつもりだ。なかなか説明しにくいのだが、もっと巨きな意味で、私は作曲家なのか、作曲すべき人間なのか、また、ほんとうの意味で作曲できているのだろうかという、疑いや不安が常につきまとう。いや、矛盾するようだが、それこそが、私の創作の原動力かもしれないので、甚だ複雑である。

疑いや不安の要因のひとつはわかっている。私は作曲家であるにもかかわらず、音とは何か、音楽とは何かについて、正直なところ、まだちゃんとした答えを述べられそうにないのだ。未だ、わからないから、作曲している。人間にとって音楽とは何か、そもそも空気や物体の振動でしかないものに、意味表現、描写やその他の何かを聴きとったりする人間とは、まったくどうなっているのか。それを思考する手段が、私にとっての作曲なのだ。作曲家になったというより、一生、作曲して考えていくと、ただ、そう決めた。

一般に、作曲とは自己表現だといわれるが、それも、何だかそぐわない。私は、自己表現たりえる大層なものなんて、何も持ち合わせていない。伝えたいことや書きたいこと、つくりたいものがいっぱいあるわけでもない。作品を書きはじめるとき、毎度、自分のなかのすっからかんぶりに、絶望してしまうくらいだ。ただし、「書きたいことがない」というのは、「書きたくない」とはちがう。むしろ、書きたいと思わずにいたかった。なんの因果か、私は書きたいのだ。そして、書くべきものは持ち合わせないけれども、書くべき「何か」がどういったものか、私の本性が知っている。その「何か」を、なんとしても掴み取り、書き留めたい。いや、書き留めなければならない。なぜ書き留めなければならないのか、それはよくわからない。私は、ちゃんと「人間」になりたいのかもしれない。「何か」を書き留めていくことが、私を「人間」にしてくれる予感はある。

よく「アイデアが天から降ってくる」なんていうが、何もせずとも「何か」が降ってきたことはない。私の経験によると、「何か」は上のほうから与えられるものではない。下も下の、はるかに深いところ、外ではなく内、どちらかというと正ではなく負の方向に、「見つかるらしいもの」だ。自分の内へもぐり込み、なかが空っぽならば、せめて奥底をどうにか突き抜けようと、必死になって掘っていく。掘っても掘っても、終わりは見えない。もう掘りたくないという自分を押さえ付けるようにして、さらにもがき、悶え苦しんだ極地で、この際何でもいいからと、ようやっと観念したころ、急にしんと静まりかえり、ふと、「何か」がたち上がってくる。

「何か」のあるべき姿を知っていても、掘り進めるさなかに「何か」を目指すことはできないし、「何か」の具体的な姿をわかって掘っているのではない。しかしながら、「何か」を掴んだまさにそのとき、これが掴もうとしていた「何か」だったと、わかる。「何か」の働きによって、私の内にある「電流計」の針が、わずかに振れるからだ。その働きは、ごく微かだが、同時に強く、鋭くもある。「電流計」の針が反応した瞬間に、さっとすくい取らなければ、たちまち逃げていってしまうほどの素早さだが、同時に、持続的、且つ、永続的な時間をあわせ持つ。「電流計」は、「こころ」や「琴線」などと言ってもよい。「何か」は「こころ」を、あるいは「琴線」を揺すぶる。

ところで、「琴線に触れる」とは、あながち比喩表現ではないと考える。「琴線に触れ」たのを感じるとき、ほんとうに「こころ」に「何か」が、じかに「触れ」ている――絃に指が触れるように。私は、「何か」が「こころ」に触れるのを、観念以上の、現実に起こる事柄として、感知し、認識しているふしがある。要するに、「何か」は、絃の振動を引き起こす種のものである。電流のようなものとして感じとったり、絃に触れる指のように、質量や体積があり、こちらに力を加えてくる「もの」のように感じとったりしている。「何か」を、そういう質の、確かな現象として、もしくは、ものを動かしたり変化させたりするエネルギーとして、物理的に、あるいは、身体的にとらえている。 そのような質の「何か」とは、そもそも何なのか。おそらく、人間が元来持つ、根源的な身振りや波、作用である。音楽や言葉や思想になろうとして、うごめくもの。音楽や言葉や思想の核になる、詩的なもの。ベルクソンのいう「イマージュ」や、ベンヤミンのいう「純粋言語」、本居宣長のいう「性質情状」などに近いのかもしれないし、それらの、それら以前の状態のものであるかもしれない。

Ⅱ.「何か」と音像、声

私の場合、詩的な「何か」に表裏一体で、音像が結びついているようだ。音像は、先述した「何か」の性質をそのまま引き受けている。その働きは、非常に素早く、微かであるが、強く、鋭くもある。瞬間的、あるいは暫時的であるが、持続的な時間や永続的な時間をもあわせ持つ。つまり、空間的、時間的に、両極の質を、同時に兼ね備えている。

音像は、電気エネルギーのようだったり、質量や体積のある「もの」のようだったりして、運動を引き起こしたり、外部に力を働いたりする。電気エネルギーは、位置エネルギーや力学的エネルギーなどに変換しうるが、私は音像にも、高さや距離を感じとっている。音像に、重力や遠心力がかかるのも感じる。また、電流が発生するときや、物体が運動しようとするとき、電気抵抗や摩擦抵抗、誘導抵抗などの、流れや働きを妨げようとする力が起こるように、音像が発生しようとしたり、運動体になろうとしたりするとき、音像は必ず、外部から反対方向の力を受ける。その抗力を、音像自らの圧力で、どうにか押し返して乗り越える。そうして、極まって溢れ出た分が、音像としての「姿」を成す。私の書く音楽は、とりわけ、緊張の持続や、緊張の度合いの微妙なコントロールを要求する種のものが多いが、それは、核となる音像にこういった素質があることに起因するのだろう。

念のため断っておくと、私の物理的なものの見方は、物理の領域の学問的な正確さとは、相容れないところもあるはずで、あくまでも、認識論として受け取っていただきたい。私は日常的に、知らず知らず、エネルギーの運動を観察しているらしい。たとえば、ボートレース。レースの成り行きを外から眺めているようで、ふと気がつくと、私は目の前のターンマーク(筆者注:旋回点にあるブイ)になっていて、その視点でレースを見ている。水流や大気の状態が、刻一刻と変化する。モーターの轟音とともに、六艇のボートが、すごい勢いでこちらに向かってくる。私の鼻すれすれを、ボートが次々とかすめたと思えば、たちまちボートは離れて行き、残った波がわっとこちらへ押し寄せる。ターンマークを見つめながら、いつの間にか、意識がターンマークに乗りうつり、周囲で起こるエネルギーの変遷を体感しているのである。あるいは、ボートの視点で、まさに急カーブしようとしていることもある。できるだけ、ターンマークぎりぎりを回りたいが、遠心力や水の抵抗に押し戻され、思うように進路をとれない。このとき、ターンマークにうまく近づけないボートと、遠ざかっていくボートを見るターンマークの、双方の視点を持つこともある。このように、無意識のうちに、「物質になってみる遊び」をしているのだ。音像を見極める感性に、少なからず、反映されている気がする。

音像の発生の物理的イメージは、私のなかで、声の起こりとも重なり合う。人が思わず知らず、声を出してしまうのは、外から何らかの圧力がかかったときである。とくに、悲しい事や堪え難い事があったとき、私たちは心ともなく口をつぐむ。息がつまり、呼吸が止まり、緊張の状態になる。その状態から解放されるため、内部に感じられる混乱を整えようとする働きが、ひとつのため息や、ひとつの感嘆詞を、口から外に放出させる。人が自然に取る、このような動作から「ほころび出」た、言葉以前のひとつの声は、すでに意図や質を備えた、エネルギーとしての音声である。

私は、作品を構想するとき、いつも「声」に立ち返る。2018年のダルムシュタット夏季現代音楽講習会、本プログラムで《In Between》が演奏されたとき(オランジュリーでの、Trio Accantoのコンサートだった。)、出品作曲家に向けたアンケートに「一番魅力を感じるサウンドは何か」という項目があり、迷わず「human voice」と答えた。人の声は、揺れ動く音程、抑揚の緩急と移ろい、音色の微妙さなど、細微で無数の情報が綿密に組み合わさった現象である。語りの声は、とくに面白い。私は、器楽の作品を書くときにも、その音に「声」を聴いている。尺八の黒田鈴尊氏が、邦楽の耳で「アンサンブルが、声、あるいは聲として響いてくる時間の使い方が聴きとれる」と、いつも励ましてくれるのがうれしい。人の声だけでなく、動物の声にも魅了される。とりわけ、私の耳が惹きつけられるのは、猫の発情期の鳴き声だ。木造の古い一軒家に住んでいたとき、その時期になると毎晩、外から聴こえる野良猫の声に、密かに聴き惚れた。言葉にならないのに(猫たちにとっては、言語になっているのかもしれないが。)、その声は、どこかにいる相手に向けて発せられたもので、意図を伝えようとする身ぶりをたたえていることが、たちまち聴きとれる。そのエネルギーの強度に、感嘆させられる。人間が文字を得る前に、言葉として扱っていた音声も、こういう様相だったのではとすら、想像する。

Ⅲ.音像を聴く

東京藝術大学入学の際、師匠の佐藤眞先生が、本に添えて、「読書とは自分を読むことです。作曲とは自分を聴くことです。」と書いた、メモのような手紙をくださった。当時は意味がよくわからなかったが、いまは少しわかる。詩的な「何か」と、それに紐付けられた音像とは、きっと、この世に生を受けたときから、私のなかにあった。そういう、人に元来備わるものを、自分のうちに発見し、外に開いていく手続きが、作曲やその他の創造行為なのだろう。

自身のうちに、先に述べたような音像が備わっていることを「聴き」はじめたのは、能との出会いがきっかけだった。2007年のこと、当時、私は大学院修士課程の一年生であった。半年かけて能の謡をまなび、謡の声を楽器編成にふくむ室内楽作品を書く企画に、私を含めて五人の若い作曲家が集った。それが、日本の素材に関わった最初の機会だ。それまで、能を観たことも聴いたこともなく、邦楽にも雅楽にも、興味を示したことはなかった。それどころか、音楽は「ドレミ」でやるものだと当然のように思っていたし、「ドレミ」でない音楽を想像したこともなかった。謡をまなび、自分が「音楽」だと思っていたものは、西洋音楽のごく狭い文脈だけの話だと、はじめて意識した。五線譜に慣れきった私は、謡の譜をまったく理解できないどころか、お手本のように声を出そうと試みるも、音程も節回しも、全然じょうずに真似できないことに、愕然とした。ことのほか、私が惑わされたのは、謡ってくださる「ふし」が、毎回微妙にちがうことだった。いまのも、さっきのも正解だなんて、一体どういうことだろう……たぶん、私は一番の劣等生だったと思う。混乱するばかりだった。

根っからの負けず嫌いなので、単純に、自分にわからない音楽が存在することが悔しかったのだろう。そのうちに、「ふし」を聴きとり、自分なりのフォーマットで書き起こしてみる作業をはじめた。謡が、どういう理論や法則のもとに節付けされているのか、少しでもわかりたかった。私はどうやら、手を動かさないとだめらしい。手を動かすことが、頭を動かすことと直接つながっている。ならった曲をすべて書き起こし終えたころ、突然、すとんと胸に落ちた。自らに染み付いた西洋音楽の感性と照らし合わせて、謡をとらえようとしていたから、予想もつかない方向に向かっていく(と、そのときは感じていた。)「ふし」とのギャップが、余計に広がるばかりだった。いま思えば当たり前だが、謡の側に立たずに謡をわかろうなんて、思い上がりもはなはだしい。それから、謡だけでなく、能の舞台全体が面白くなった。

謡の声には、外に開いていくのでなく、内に響かせる趣がある。内に響かせる声に身体が二重に震わされ、音と音響体が同一のものとなり、声は身体で身体は声、といえるような状態になる。「声である身体」が、「ふし」の伸び縮みとともに、膨らんだりしぼんだりする。無音の時間は、実は、無という「もの」がいっぱいに詰まった空間だ。謡の声や楽の音が、無色透明の寒天でできた空間——つまり、無で満たされた空間に食い込んで、その運動の軌跡をくっきりと残していく。そういう、能の音楽ならではの質や身振りがわずかに聴きとれたとき、これが私の書くべき音像だと、はっとした。漠然と音をならべ、カオティックな音楽を書きながら悶々としていた私に訪れた、直観のときだった。

その企画の終わりに、謡、フルートとチェロのための《ラブソング》という作品を書いた。謡のパートは、川端康成の「片腕」冒頭をテキストに用い、「ふし」の書き起こしの過程で発見した、節付けの文法のもと、作曲した。また、その文法に基づく自作のフォーマットで、フルートとチェロとのアンサンブルが可能な楽譜をつくった。結果的にその企画で、謡のパートを自ら作曲したのは、私だけだった。(他の作曲家は、謡の節付けは能楽師が行い、それに器楽のパートを作曲するやり方が取られたようだ。)ある体系を紐解き、理論を発見すること、その理論に基づいて作曲したものを、記譜し伝えるためのフォーマットをつくること、自身がそういう作業にやり甲斐を感じることも、そのときに発見した。様々な面で、その後の創作の方向性を決定づけた機会だったと思う。《ラブソング》以降、謡を扱った作品には、女声の謡に特化した《“魔法人形”によるヴァリエイション》、日独の作曲家の共作による国立劇場委嘱作品《ベルリン連詩Ⅱ》、謡と箏弾き唄いのための《月光日光》がある。

《ラブソング》作曲からおよそ一年後には、仏教声楽である声明に出会い(最初は日蓮宗声明だった。)、謡から更にさかのぼって、日本の言葉と音を考えるようになる。以来、声明に関わる研究と取材、それに基づく創作を続けてきて、いま現在の私の音楽観がある。これまでに作曲した、声明を扱った作品には、とりわけ大規模なものに、スパイラル聲明コンサートシリーズの最終回を飾った、「声明の会・千年の聲」委嘱による《螺旋曼荼羅 ―風の歌・夜の歌―》、神奈川県立音楽堂委嘱作品《月の光言》、静岡音楽館AOI委嘱作品《五聖人の四季―道元・西行・一遍・明恵・良寛―》がある。《五聖人の四季》は、四季を司る声明と、大日如来として中心に座す打楽器の高田みどり氏、それに、邦楽、雅楽、洋楽の混合アンサンブルを、立体曼荼羅のように配置した作品である。

Ⅳ.観念の音と現実の音

さて、自身に備わる音像が少し明らかになったからといって、すぐに、実際の作曲の語法や書法に結びつくわけではない。音像は、いってみれば観念に過ぎないので、聴く人の耳にそれを届けるには、聴取可能な現実の音にしなければならない。観念の音をできるだけ高精度に、忠実に、現実の音に翻訳しようとする。が、どうしたって解像度は低くなり、音像の「ある部分」がこぼれ落ちてしまう。日本の言葉を翻訳すると、語の「美」や「姿」を成り立たせる微妙なものが抜け落ち、ほとんど、意味を伝達する「道具」になってしまうように。ここに、作曲の矛盾や、苦しさがある。けれども、作曲家というのは、音を夢想する者でありつつ、現実の音を扱う者でなくてはならない。さまざまに工夫し、できるだけ精度を保ったままに、楽譜にしようと腐心する。

私は、音像の質を精しくすることに最も意識を注ぐ。音像のエネルギーとしての質——運動性、律動性、方向性、速度、態度、緊張度など、また、「もの」としての質——密度、強度、質感、伸縮性、弾性、粘着性、手触り、触感、匂いなどを、慎重に聴き分けながら、ダイナミクス、アーティキュレーション、音色のコントロールを駆使して、楽譜上の音にしていく。楽音も、特殊奏法によるノイズ音も、同じパレットの上にあり、分け隔てなく、混ぜて使う。演奏してみると、ひとまとまりの身振りに聴こえる音響を、さまざまな質の、それぞれちがうベクトルに向いた、ごく小さな身振りの集合体、あるいは有機的な複合体として書くのを好む。各々の小さな身振りが、どう対処されたがっているか、注意深く読み取りながら、細部のニュアンスを精緻に整えていくと、身振り同士の個性が重なったり、まとまったりして、うねりや歪みが起こる。ときには、身振りがぶつかり合って、互いを打ち消し合うときもあるが、それはそれでいい。負けずにわずかに残った身振りが、いびつなバランスで表出してくる。私の音楽は、そうした作業によってできあがる、「抑揚」としての音を構築することで成り立っている。「抑揚」は、音のエネルギーそのものの質と始原的運動から成り、たわんで、聴く者の感性に直接働きかける。

ところで、西洋音楽は、歴史的に、音高を第一義とする。音高の並べ方に意味があり、それ自体が動機となる。一方、私は、音高を並べようとは思わない。(ある様式のなかで作品をつくる場合や、編曲などは別である。)先述のように、質感、手触り、アーティキュレーション、ダイナミクスなどの重要度が高く、音高は、音質や音色を定義する一要素に過ぎない。よって、音高の動きは、必要最小限にとどめる。音高だけで、音に意味を持たせることを、わざとしない。

しかしながら、音高の重要度が低いとはいえ、音高を選ばないわけにはいかない。芥川也寸志サントリー作曲賞の選考の際、近藤譲先生が「ピッチをどう選ぶかが、現代の作曲家にとって大きな問題」という趣旨のことをおっしゃっていたが、まさにその通りだと思う。

私は、音を縦に、あるいは垂直に重ねることが得意ではないので、和音の柱を並べて音楽の全体をつくるやり方は、ほとんどしない。和声進行で音楽をつくってはいないからだ。(ただし、これについても、ある様式のなかで作品をつくる場合や、編曲などは別であることを、強調しておく。)近藤先生が的確にご指摘くださったように、横につながる音の連なりを積み上げながら、全体をつくっていく。全体は徐々にできあがる。「横のつながり」は、四分音をふくむ音の列、単純な半音階、グリッサンドやポルタメントによる曲線や直線、ただ半音や四分音下の音へスライドする音、ロングトーン、同音のパルスなど、音高で見ると極めて単純だが、いずれかの方向に向かうエネルギーを持った、太く、且つ、大抵の場合、短いつながりである。(もう少し説明すると、短いのは表面上のことで、永続的な運動を部分的に短く切り取って見せ、続きを聴衆に補完してもらうことを意図している場合がほとんどだ。)「横のつながり」を、ずらしながら、幾重にも配置すると、大きな「抑揚」となり、それが音楽を推進していく。

つぎに、私が最も頻繁に用いるのが、ある音にわざと干渉する音を配し、意図的に差音を引き起こすことだ。全く同じ音高(人が演奏する場合、同じ音高とて、ぴったり重なるわけはない。)、四分音や半音の差、あるいは、グリッサンドやポルタメントも用いながら、ひずみの度合いを、ぶつけられる音とぶつける音の音高差で微妙にコントロールする。差音が起こると、音の輪郭がぶれ、音高よりも質に耳の意識が向かうような音ができあがる。ぶれはそのまま、さらに周辺の音に拡がり、どんどん共振していくので、周囲への影響度も操作し、相応しいゆがみをつくる。

音を横につなげることも、わざとゆがませることも、最初は意識せずやっていて、やがて意図的に行うようになった。無意識にそういう音響づくりをしていたのは、日本の音楽要素の特質を、直観的に得ていたからだと思う。日本の音楽においては、異質な要素や、不安定で不均一な要素を、積極的に扱う。それどころか、三味線や琵琶の「さわり」や、天然の竹の内面をそのまま利用した管楽器、わざと音高を不安定にする構造の能管など、敢えて不調和を起こす仕組みをつくるくらいである。楽器音だけでなく、日本の音楽における声楽でも、そういう特徴は顕著で、歌いものも語りものも、綺麗に響かせようとする西洋音楽の声楽とはずいぶんちがう。日本の音楽は、基本的にユニゾンの音楽なので、差音や揺らぎが頻繁に発生する。宝玉院御住職であられた、故新井弘順師(真言宗豊山派)は、しばしば、「声明の音聲は、色とりどりの糸を編んでつくられたカラフルな太い紐のようなものだ」とおっしゃっていた。それぞれに個性のある異質な声がぶつかりあって、ユニゾンの輪郭がぶれ、幅のある力強い響きになり、言葉に確かな「姿」をもたらすのを、声明の取材を重ねるなか、幾度となく体感している。

西洋の弦楽器のための作品を書くとき、音をゆがませる仕組みの一環として、スコルダトゥーラ(変則調弦)を多用してきた。一番極端な例は、独奏チェロのための《逢魔が時のうた》で用いた、第四弦から順に、「元の1オクターブ下の c・cis・d・dis」という調弦である。つまり、第二弦以外の三本の弦を、ほとんど限界まで緩め、半音階をつくるのである。極端に緩められた弦は、響きを増幅し、音をたわませ、思いがけないノイズを含む旋律線をえがく。ハーモニクスを使用したときの不安定さも、通常の調弦とは異なる。

ヴァイオリン「es・d・f・e」、ヴィオラ「as・g・b・a」、チェロ「fis・g・gis・a」のスコルダトゥーラは、2014年に《水の声》を構想したときに発見し、2016年に作曲した弦楽三重奏のための《三つの聲》以降、多くの作品で用いている。(《十の聲》、《六つの聲》、《影も溜らず》、《マッチ擦るつかのま海に》、《柄と地、絵と余白、あるいは表と裏》、《逢魔が時の暗まぎれ》、《唄と陀羅尼》など。)開放弦のドローン的使用や、重音奏法を組み合わせると、私にとって、音高が扱いやすくなる。「桑原本調子」とでも呼んだらよいかもしれない。淡座の活動を中心に、三味線の本條秀慈郎氏と長く協働してきて、調弦は、その音楽世界を定義する言語の前提にあたるものと、考えるようになった。

アルトサクソフォン、打楽器とプリペアドピアノのための《In Between》における「第一の音楽」では、発音原理のちがう三者が、三様にグリッサンドの「曲がる」線形を表現し、その複合が一本の太い紐になる。箏の作品において、微分音に調弦する絃を用いるのも、音高面に揺らぎを取り入れるためだ。(《月光日光》、《夢の言》、《五聖人の四季》など。)その調弦は、古典的な手で奏した際に音のぶつかりが起きるよう、音高を並べている。

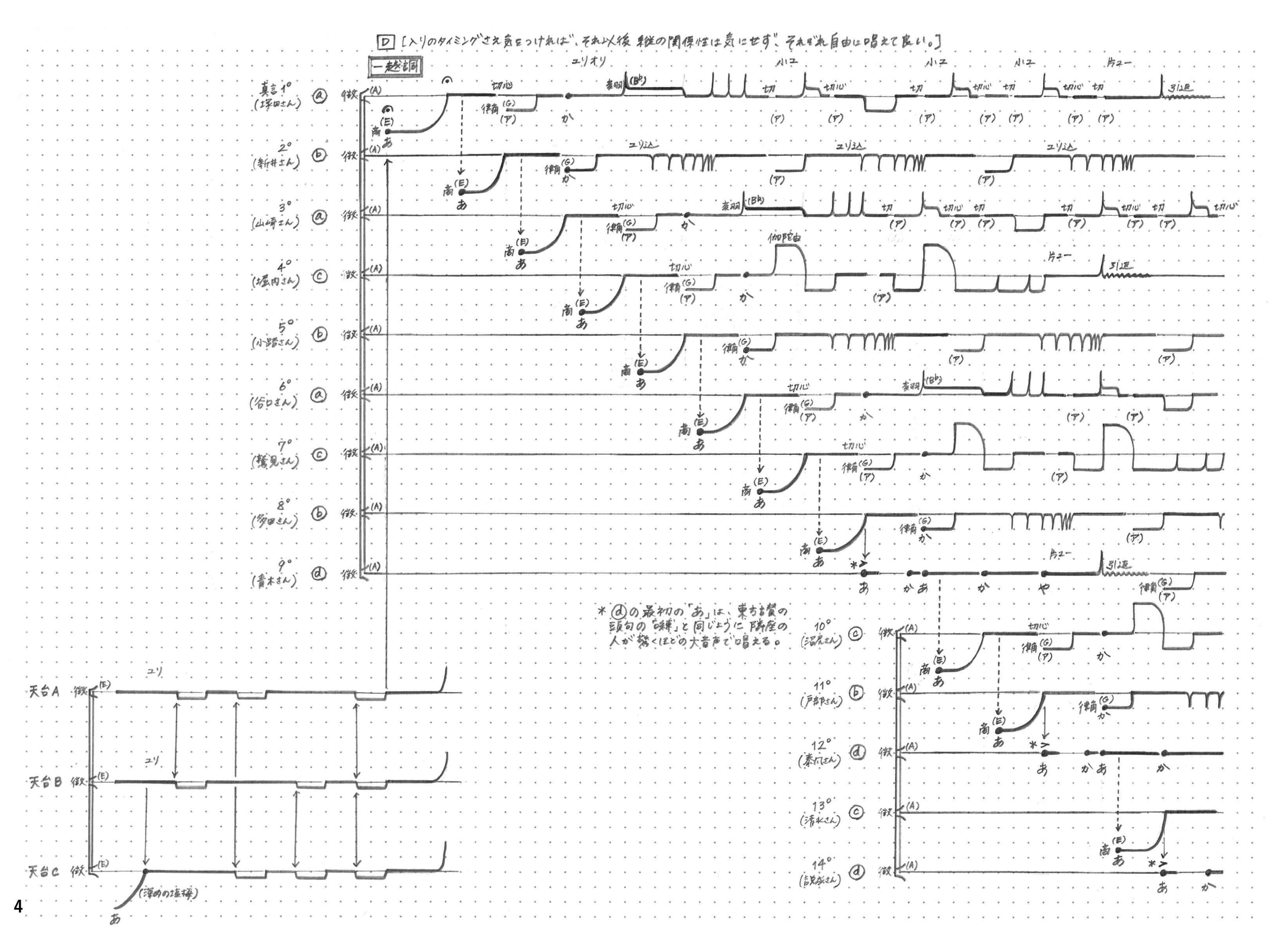

芥川也寸志サントリー作曲賞受賞作の《タイム・アビス》では、「四分音ちがいに調律した、二群のアンサンブル」という楽器編成の形式を採用したが、その形式自体が、日本の伝統音楽の経験を西洋音楽の書式に落とし込んだもので、西洋音楽の絶対性を相対化する方法だと考えている。《タイム・アビス》しかり、日本的な音楽をやりたいのに、なぜ五線譜で、縦に拍を合わせる意識を起こさせるような書き表し方をするのかと、時折尋ねられる。私の作曲は、楽器編成やテーマに合わせた記譜のフォーマットを選ぶ(先述の謡や声明のための作品のように、記譜法からつくる場合もあるし、箏の縦譜など、古典曲で一般的な記譜を採用する場合もある。)ことから始まるが、五線譜が作品や演奏に適していると判断すれば、もちろん、五線譜を選ぶ。当たり前のように最初から五線譜というわけでなく、五線譜で書くことを「選ぶ」のだ。私は、日本音楽における細部の豊かさや、情報の多さを、のちの時代でも再現できる形に書き留めたい。五線譜はおそらく、国際共通語である英語のようなフォーマットで、それを用いて、如何に日本的な感覚を書き留め得るかを追求するのは、日本的なものをより理解するために必要だ。また、これまでの私の経験によると、西洋音楽の奏者が、日本的な感覚を、ほんとうの意味で演奏に持ち込むためには、かなりの意識と訓練と時間とが必要である。日本人の奏者だとしても、だ。それくらい、西洋音楽的な感性が、私たちに浸透している。そういう状況において、オープンな要素の多い楽譜は、奏者の都合で、むしろ西洋的な感覚で解釈されてしまいがちであるし、許容される程度が広すぎるため、かえって、日本音楽の要となる感覚が、するりと抜けていってしまう気がする。それよりも、私が日本の音楽から感じとるものを、できる限り精緻に楽譜にし、それを奏者に読み取ってもらう——つまり、私と私のつくる楽譜が、日本音楽と奏者との「媒介」になるやり方に、可能性を感じる。私の楽譜には、細かい揺らぎも抑揚も、微妙な間合いもリズムも拍も、すべて書いてある。私に見えている(聴こえている)ものを逐一書き、その通りになぞれば、自ずと独特な表情が出るようになっている。たとえば、《浮世忍びくどき歌》は、三味線組歌、長唄、端唄などの、声と三味線の手の関係性を、バリトンとチューバに翻訳することを試みた作品で、バリトンパートには四分音を多用し、地歌的な歌唱の微妙なニュアンスを書き留めている。ほぼ毎小節、拍子が変化するが、これは、伸び縮みする日本的な拍感を、西洋音楽のフォーマットで表現しようとしているからだ。私の音楽は変拍子が極めて多いが、実のところ、私はすべて一拍子に感じていて、その一拍の長さが 「ふし」とともに伸縮しているだけなのである。(「だけ」などと言ってしまうと、演奏者には怒られてしまうと思うけれど。すべての情報をちゃんと汲み取って演奏するのが、ほんとうに大変な楽譜なので。)ただ、これも誤解されたくないが、《浮世忍びくどき歌》や《唄と陀羅尼》(独奏ヴァイオリンのための作品。声明から得たものを形にした。)などの系統の作品は、もとの地歌や声明の旋律を、書き写しているのではない。何度も述べているように、私にとって重要なのは、声明や地歌の表面的な要素ではなく、その様式を成り立たせる本質的な何か、つまり、この場合、地歌や声明を、地歌や声明たらしめている「何か」を掴むことだ。時間をかけてまなび、地歌や声明から得た音の姿や音感を、写しとることを越えた形で音楽としてどう表出できるか、書きながら試行錯誤し、その過程を作品にしようとしている。

先に、音を縦方向に重ねるのが苦手だと述べたが、それでも、垂直の響きが必要な場合はある。そのときは、音の「横のつながり」や差音の配置で、横の音楽をつくってから、それを縦に割って響きを取り出す。縦か横かは順序の話であって、横に考えていくと、いつしか縦にも音響が拡がっているのである。ただし、音を縦に重ねる方法を、絶対にしないわけではない。ごくまれにそういうやり方をするときには、垂直の響きがなるべく無機質に聴こえるような音を、自ずと選んでいる。働きや推進力を明らかに持つ音でなく、音の塊(トーンクラスターも然り。)として、「物質的」に聴こえる音を好む。木魚や木鉦などのように、音程は確かにあるが、それに耳が行かない音、と言ったらよいだろうか。そういえば、これまで話題にしてきた声、特に、話す声、語る声や唱える声も「音程は確かにあるが、それに耳が行かない音」だ。

Ⅴ.日本人である私

先に述べた、能との出逢い以降、「日本の音と言葉を源流から探り、古今東西の文化をつなぐ」ことを創作の主軸とするようになった。このモットーは、プロフィールやウェブサイトなどで表明しているので、なぜ日本の素材を扱うのかと、特に日本で、よく尋ねられる。が、ここまで述べてきたように、「書くべきものがそこにあると、本能がいうから」としか、答えようがない。

私は三姉妹の長女で、いま現在、姉妹全員が音楽で生きている宿命を、私を含め、本人達でさえ、不思議に思っている。(次女のまこは、商業音楽を主に扱う作編曲家で、三女のあいは、ジャズピアニストである。)両親は、電気関係の技術者と主婦で、音楽一家ではない。音楽といえば、松山千春やユーミン、サザンオールスターズなど、いわゆる普通のJ-POPを、カーステレオなどで時々かける(熱心に聴いたり、ライブに出かけたりするわけでもなく。)くらいの、ごく一般的な家庭である。わかっている範囲の親戚に、芸術家や音楽家もいない。三歳から習いごととして、母の意向で音楽教室に通いはじめ、小学一年生のとき、遊びの延長で、なぜか自発的に最初の作曲をしたのを覚えている。が、いわゆる英才教育を受けたわけでもない。クラシック音楽を聴いて育ったわけでも、日本の伝統的な文化が身近にあったわけでもない。クラシック音楽をちゃんと聴きはじめたのは、中学生のころだった。最初に好きになったのは、ドビュッシーとラヴェル。そのあと、フランスの作曲家の作品を、どういうわけか、新しい方へたどって聴いていき、現代の音楽を作曲する作曲家になりたいと思った。

そういう少女時代だったので、どうして能との出逢いに直観し、日本の素材とこんなにも深く関わるようになったのか、自分でもわからない。強いていえば、幼い頃から本の虫だったことが、唯一関係しているような気がする。何時間でも本を読んでいて、そのあいだ、ひと言も話さないので、静かすぎて心配になったと、母が言っていた。

大学の学部二年次の提出課題に歌曲があり、私は『源氏物語』から和歌を選び、作曲した。光源氏の詠んだ歌ではなく、女性たちの歌にしようと、藤壺の宮、六条の御息所、紫の上の和歌から一首ずつ、計三首選歌し、声種はソプラノにした。ほとんどの学生がピアノの伴奏をつけるが、なぜか私は、オーボエとのデュオにした。特別なアイデアで意図的におこなった選択ではなく、完全に無意識であった。が、いま考えると、オーボエには雅楽の笙や篳篥との連関があり、『源氏物語』の時代とよく馴染む。日本の素材を扱うことにまったく意識が向いていなかったころに、なぜ迷わず、和歌とオーボエを選んだのだろう。『源氏物語』に出会ったのは、中学生のときだ。国語の教科書なんかは、授業の進度に関係なく、新学期に受け取ったときに、さっさとすべて読んでしまった。『源氏物語』に傾倒すると、教科書に載っていない部分も読み進めた。その頃から、日本の言葉の語感、それにまとわりつく世界観が、少しずつ蓄積されていたのかもしれない。

日本の現代音楽史をさかのぼると、戦後、日本的な要素を扱う作品や、伝統的な楽器のための作品が、精力的に生み出された時期がある。その次の世代に属すると思われる、細川俊夫先生や西村朗先生は、現在進行形で、アジアの音を突き止めようと、素晴らしい作品を次々と発表されている。ときどき誤解されているように思うので、ここではっきり述べておきたいが、その系譜に連なること自体を目的として、とか、国外で作曲家として認められやすくするために、とか、そのようなつもりで、私が日本の要素を扱っているのでは、断じてない。私の作品が現代音楽史のどこに位置するかは、あとの時代の人が解釈すべきことだ。海外で、作品の意図を、短い時間でわかりやすくプレゼンテーションするために、日本的イメージを多少利用することはあれど、それは見せ方(聴かせ方)の工夫に過ぎない。私は、自らの内部に、日本の言葉の世界が育ち、そこから、書くべき音像を得ていることが、不思議でたまらない。これほど日本の音と言葉にこだわるのは、地元のお祭りや宗教行事、方言などとも関わりがなく、「日本人である自分」を確かに感じる環境に育たなかったからかもしれない。だから、日本の音と言葉についてもっと知りたい。それは、自分を知ることと同義である。そういう純粋な欲求のもとに、日本の素材を扱っている。

海外でよく、声明の作品と器楽の作品とを並べてプレゼンテーションする。そうすると、作品のスタイルが、どうしてこんなにちがうのかと問われることがある。それは、謡や声明でいわゆる「現代音楽」を書こうと思っていないからだ。私は、どちらかというと、謡や声明の文脈で、新しい作品を書きたい。これまで述べてきたように、私にとって、作曲は自己表現というより、自己を知り、それを表出する手段である。つまり、日頃から「現代音楽」を書こうとは少しも思っていないのだが、謡や声明など、ことさら様式感のはっきりした日本のものを扱う際、それを最も意識する。「現代音楽」の方法で、謡や声明を作曲するべきではない。謡や声明から、使いたい部分を勝手に切り取って、新しいことをするためだけの道具や、サンプリングの対象として扱ってはならない。謡や声明の側に立って、それらに備わる様式や文法をまなび、その語法を使わせてもらいながら、composition——つまり、「構成」する作曲という、西洋音楽的な概念とのはざまを、どうにか見つけようとするのだ。要するに、謡や声明という「鏡」に、自身が何を見たかを作品にしていく、それが私のやり方だ。そして、謡や声明という「鏡」は、器楽作品という「鏡」にも反射していく。そもそも日本人は、和歌であれ連歌であれ、茶道であれ書道であれ、かねてより、オリジナリティをひけらかそうとする精神を持たなかった。「本歌取り」、つまり、本歌と自分の好みとを競わせ、重ねながら、まねて、うつし、伝えていく手法が、日本のすべての文化における本質的な「方法」である。そういうアイデンティティを、自分のなかに感じる。

ほとんど西洋化した暮らしを送る現代の日本では、当の日本人でさえ、日本ならではの文化を、非日常の特別なものとして、不自然にありがたがったり、崇めたり、遠ざけたりする。日本人でさえ、日本の素材を、オリエンタリズム的な視点で、メタファーや記号として剥ぎ取って解釈している。一方で、世界的なグローバリゼーションの流れに乗ってか、日本人としてというより、地球人としてフラットに個を見る傾向が進んでいるように感じる。私は、これらの状況に抗っていきたい。大昔は確かに大陸がつながっていて、人類の先祖はひとつであっただろうから、人種も何もない、私たちは一様に地球人だ、という考えにも一理あるとは思う。が、私たち日本人は、先人達が鍛え上げてきた、日本語という巨きな言語構造を使わせてもらいながら、ものを考えていることを、決して忘れてはならない。——「互に、『語』という『わざ』を行う私達の談話が生きているのは、語の『いひざま、いきほひ』による、と宣長は言う。その全く個人的な語感を、互に交換し合い、即座に翻訳し合うという離れを、われ知らず楽しんでいるのが、私達の尋常な談話であろう。そういう事になっていると言うのも、国語という巨きな原文の、巨きな意味構造が、私達の心を養って来たからであろう。養われて、私達は、暗黙のうちに、相互の合意や信頼に達しているからであろう。宣長は其処に、『言霊』の働きと呼んでいいものを、直かに感じ取っていた。」(小林秀雄「本居宣長」、新潮社『小林秀雄全作品』第27集所収)

言語構造は、書いたり読んだり話したりする言語活動だけのものではなく、そのまま思考の構造であるとともに、人間の感性のすみずみまで行き届いている。人種というより、言語の問題だ。英語で物事を考える人類と、日本語で物事を考える人類とでは、知覚、感覚、その元になる身体性の働かせ方が、決定的にちがうはずだ。だから私は、自分が日本語をつかう日本人であることにこだわりたい。日本の音や言葉の起源にまで立ち還り、日本の文化の核心、音と音楽の本質を、作曲という行為を通して掴み取り、その過程を作品として書き遺したい。私には、その深奥にアクセスすべき使命があると思う。なんの裏付けもないが、どういうわけか、これは私にとって確かなことだ。

Ⅵ.語感と姿

日本の言葉の語感や「姿」そのものが、作品を書く直接の動機になった例がいくつかある。たとえば、《にほふ》という作品。当初、17名の室内オーケストラ編成で作曲し、グラーツの現代音楽フェスティバル「インプルス」で、エンノ・ポッペ指揮、クラングフォーラム・ウィーンにより一部試演されたのち、16名編成に改訂し、2019年7月に東京オペラシティリサイタルホールで開催した初の個展で、世界初演と相成った。「匂ふ」は、現代では芳香の意で主に用いるが、もとは、色の赤みの美しさについていう語だった。嗅覚の意味だけで「匂ふ」を用いるのが習慣だった私は、光を感じるという、古来からの意味を知ったとき、ひとつの語がよりふくらんで感じられた。「さくら さくら 弥生の空は 見わたすかぎり 霞か雲か 匂いぞ出ずる いざや いざや 見に行かん」では、桜の匂いが、目に見える霞や雲のイメージと重なり合う。本居宣長の「しき嶋の やまと心を 人問はば 朝日ににほふ 山ざくら花」では、桜の見た目の鮮やかさと匂いとが、一緒くたになって朝日に照らされ、光り輝いているように感じる。「匂ふ」という語が含み持つ空間と時間、不思議な美しさと、まとわりつくような気配。匂いがまるで濃霧のように目に見えて漂うようで、そのイメージだけで、いくらでも音が書けそうだった。(実際、そんなに簡単に作品が出来上がることなんてないのだけれど。)『源氏物語』宇治十帖を読むと、薫の君と匂宮の人物描写に、「薫る」と「匂ふ」の語感を読み取れるのもおもしろい。

三味線独奏のための《やがて逢魔が時になろうとする》、チェロ独奏のための《逢魔が時のうた》、弦楽四重奏のための《逢魔が時の暗まぎれ》、そして、今年初演される予定の、ヴィオラ・ダモーレ独奏のための《逢魔が時の波打際へ》などが属する「逢魔が時」シリーズは、泉鏡花が作品中に好んで描写した「逢魔が時」の世界観が種となっている。《逢魔が時のうた》以外は、鏡花の作品からの引用によって、楽曲を名づけた。時間をあらわす日本の言葉には、美しい表現がたくさんあるが、「魔物に逢う時」だなんて、それだけでもう、ぼうっとしてしまうくらい、幻想的だ。日本語の美しい言葉は、英訳がほとんど不可能で、英題を出さなければならないときにいつも苦労する。「逢魔が時」をDeepLに入力すると、ただ「twilight」と英訳され、それでは「逢魔が時」の語が含むものと、天と地ほどのちがいがある。

「枕に就いたのは黄昏の頃、之を逢魔が時、雀色時などといふ一日の内人間の影法師が一番ぼんやりとする時で、五時から六時の間に起つたこと、私が十七の秋のはじめ。」(泉鏡花「怪談女の輪」)

「昔から言伝えの、例の逢魔が時の、九時から十一時、それに丑満つというような嫌な時刻がある、この時刻になると、何だか、人間が居る世界へ、例の別世界の連中が、時々顔を出したがる。」(泉鏡花「一寸怪」)

鏡花が生きて感じていた「逢魔が時」に、いま生きる私が身を置く「逢魔が時」、異次元へ世界が傾いて沈んでいくような空の色と空気感。「逢魔が時」と口に出した音声そのもの、そして、語感。これらの事象が、薄いひだのように折り重なって、ひとつの語を象っている。 魔物が足を踏み入れる、あの世とこの世の境目、生と死の際の裂け目から、音が立ちのぼるイメージは、私のなかで、仏教的な死生観とも結びつき、いま現在もどんどん色濃くなっている。

ヴァイオリン独奏と8名の奏者のための《影も溜らず》も、鏡花作品に寄せられている。《影も溜らず》のもとになったのは、鏡花の短編小説「海の使者」からインスピレーションを得て書きあげた、《水の声》というヴァイオリン独奏曲である。《水の声》は、「海の使者」に用いられた「きりりりり」「きり、から、きい、から」「さっ、さっ、さっ」などの擬音を、ヴァイオリンの音で翻訳するように作曲した。橋がきしむ音なのか、岡沙魚の鳴き声なのか、奇妙な擬音は微妙に変化しながら何度も繰り返され、水の流れを呼び寄せると、たちまち渦を巻くようにして幻想的な光景がわっと立ちあらわれ——たかと思うと、すでにそれは遠ざかり、あとに残るは月の光ばかり。《影も溜らず》は、《水の声》を独奏パートとしたヴァイオリン協奏曲で(《水の声》そのままではなく、多少書き換えている。)、ヴァイオリンによる擬音の連なりに、陰影をつけたり、光を加えたりするように、アンサンブルパートを作曲した。

Ⅶ.終わりに

さて、どうやらここまで、ほぼ、音とは何かについて述べてきた。私は主に、細部から全体をつくっていく。いや、細部を精しくしようと努めると、自ずから全体が「成っていく」。音像は、作品の種や「いのち」のようなもので、瞬間的、暫時的な状態のなかに、元から「全体」が備わっている。大事に育てていくと、次第に、作品全体をどう整えるべきか、顕してくれる。

近年、音や音響の問題から時間や構造の問題へと、少しずつ興味関心がうつってきた。2018年に作曲した《In Between》から、複数の時間フィールドを扱う作品を書きはじめた。2019年に初めての個展を開催し、その頃から、創作の次のフェーズに入った感がある。機会があれば、次は、時間や構造の問題について、綴ってみたいと思う。