目次

失敗(エラー)を原理とする

失敗それ自体を駆動させる

自分で自分の作品を語ること。それはこれまで何度か挑戦しようと思っては失敗しつづけたことであった。自分の作品はあまりに距離が近すぎるのだ。とはいえ常に自分の作品を語りたいと思いつづけている。さらに厄介なことに作品は常に作者を超えていく。作品は当初想定していたコンセプトから逸脱・自律していき多数の解釈可能性に開かれる。他者の目や耳に開かれることや発表され創作史の文脈に置かれることで変容していく。作品を発表するとき往々にして作品解説のプログラムノートを観客に手渡すが、発表された瞬間にその言葉は何か上滑りしたように作品からすり抜けていく感じがする。作品を言葉で固定することはできない。たとえ作者の解説だとしても、それは作品に対する一解釈にしか過ぎないと感じさせられる。つまりここに記す自作の論考は現時点での解釈の一つでしかなく、理路整然とした語りや構成に見えたとしても仮になんとなく形付けられたものでしかないと言わざるを得ない。

さて、この論考で一つの軸のようなものを考えるとしたらそれは「失敗(エラー)を原理とする」創作をしているのではないかということだ。規範に対する逃走線。規範に対する失敗やエラー。それを単に示すのではなく、それ自体が創作のエンジンとなり駆動していくような作品。それが現時点での私の基本姿勢と言えるような気がしている。

正統に訓練された身体

はじめに「失敗(エラー)を原理とする」創作の原点を考えるために、私が幼少期から教育を受けてきた西洋音楽の話は避けられないように思う。

現在、私は音楽大学で和声学の授業を担当している。和声学とはおおよそ18〜19世紀の西洋音楽におけるハーモニーのスタイルをモデル化した理論で、学習者は与えられた数小節の課題に対して4声部でできたハーモニーをつけ演習形式で学ぶ。和声学の理論には規則が存在する。例えばある和音の次にこの和音を置いてはいけない、各声部がある音程で平行に動いてはいけない、など。その規則は膨大な量がある。それら多数の規則を守りながら、それでもなお美しく響く課題を実施するのが醍醐味となっている。音楽大学の作曲科を受験するには必ずこの和声学の試験があり、必須の学問となっている。学習を進めていくと和声学の課題は複雑化していき、相当の難しさになっていく。一朝一夕で習得できるものではないと気づかされるのだ。この和声学を難しくしている要因である膨大な規則は18〜19世紀の西洋音楽における「良い/悪い」響きをモデル化したものである。逆を言えば規則を破った解答を実際に演奏してみても現代の私たちにはどこが悪い響きなのかよく分からないものが実はたくさんある。つまりその当時の人々の音楽に対する感性が理論化されていると言える。この和声学を習得するということは自らの身体を「西洋音楽」的な身体に作り替えることなのだ。和声学を学生に教えていると常々「耳の植民地化」という言葉が浮かんでくる。「なぜこの規則は禁じられているのか」と問われれば、あらゆる言い訳ができるかもしれないが、突き詰めると「和声学ではそうなっているから」とそれ以上何も言えないのだ。とにかくこの規則や感覚を叩き込むしかない。

私は2012年に東京藝術大学の作曲科に入学した。芸大作曲科の入試では、おそらく日本の音楽大学では一番難しいのではないかという和声の問題が出題される。それを解くために和声学を高校三年間必死に勉強をした。和声学を習得した人間なら分かると思うが、禁則をおかしていないか頭で考えなくても、解答した課題をピアノで弾いた時の身体感覚でなんとなく分かってくるようになったりする。和声の連結が夢に出てきたり頭の中で常に鳴っていたりした。それだけ身体を作り替えるのに必死だったのだ。やはり音楽は理論といえどもどこまでも身体的なものだと実感させられる。「正しい」身体を手に入れるために必死で何度も和声の問題を解き、解答をピアノで弾いて響きを覚える。演奏家が「良い演奏をする身体」を獲得するために何度も練習を繰り返すのと同じように。

晴れて芸大に合格することができて、恐らくある程度西洋音楽的な身体を手に入れることに成功したように思う。芸大に入学し、周りには同じように西洋音楽的な身体を獲得した人間が溢れていた。同じような良く訓練された身体が集まるとやはりそこにはある程度の選民意識のようなものがあったように思う。とりわけ芸大の作曲科は音楽理論もできてピアノもできる人が多かったので周りから尊敬されることが多く、その意識は強かったように感じる。自分たちこそが正統な音楽的身体を有している。特に指導陣からはどこかそんな空気を感じ取れた。もちろん芸大では音楽理論に裏打ちされた素晴らしい作品や訓練された身体による素晴らしい演奏の数々に出会ってきた。しかしその画一化された身体や意識に違和感を感じもした。一つの理想的な身体像が想定されること。それは一種の権威化である。その息苦しさから逃走するにはその身体や理論を失敗させるしかない。私の現在の創作の原点をここに見出すこととしてみる。

音を排泄物にする—《NUL》

学部四年の時に《NUL》(2015)というオーケストラ作品を作曲した。この作品が「失敗(エラー)を原理とする」最初の作品と位置付けられるかもしれない。この作品ではプログラムを用いて作曲した。その当時プログラミングで暴力的に音符が吐き出されることに魅了されていたのだ。それは一種排泄物のようでもあった。音楽ではしばしば一音一音魂を込めて演奏したり、一音たりとも無駄な音がないように吟味して作曲したりするが、その大切な一音一音がコンピューターの中で無意味に増殖していく。この無意味な音数のボリュームで作曲したいと考えた。コンサートホールの聴衆は音楽を集中して聴くことを強いられる。そして一音一音味わって鑑賞する態度も求められる。しかしその一音一音が全く無意味なものなのだ。それは西洋音楽を聴く身体を失敗させることと言えるかもしれない。なるべく音に意味を持たせないように同音をひたすら連打するだけで作品を形作った。最初から聴取が失敗するように設計されていて、失敗させることを原理として作品が作られている。この失敗は聴取に関してだけではない。オーケストラというのは全く機構や運動性の異なる多数の楽器の集合体である。ヴァイオリンに書くような機敏な動きをチューバやトロンボーンに要求することはオーケストレーションとして失敗していると言える。さらに楽器の組み合わせや音の配置など「良く響く」ように作曲されなければならない。大学では「管弦楽法」なる授業があり、過去の作品からより良いオーケストレーションを学ぶのだ。そのオーケストレーションを失敗させるべく、各楽器に全く同じような運動性の同音連打を割り当てた。さらに各楽器の音は出現率で管理し、楽器の組み合わせによる響きの妙のようなものは排除した。つまり演奏は失敗され、オーケストラ的な響きも失敗している。現に初演では演奏は楽譜通り完璧にされておらず、団員からの不満も噴出してしまった(現代音楽の初演ではたびたびあることなのだが)。しかしそれはある意味、意図通りだったのかもしれない。演奏と理論と聴取の失敗。それが原理として駆動して音楽が立ち上がる。

《NUL》(2015)

規範を過剰に重ねること—《For Formalistic Formal (SONATA?) Form For Four》

2020年にMusic from Japanに委嘱され作曲した弦楽四重奏曲《For Formalistic Formal (SONATA?) Form For Four》(2020)では様々な西洋音楽における規範を過剰に実践することで、規範を失敗させることを試みた。この作品の委嘱がMusic from Japanから来たとき弦楽四重奏で書いてほしいとのことだった。通常ならば弦楽四重奏曲を書くのは作曲家にとってハードルが高いのではないかと思う。古典派期に確立された弦楽四重奏は非常にバランスの取れた編成として多くの作曲家に作曲され、西洋音楽における規範的編成になった。クラシック音楽にとってシンボリックな編成の一つと言えるだろう。そのことが現代の作曲家がこの編成で書くのを難しくさせているように思われる。そのため弦楽四重奏に一つ楽器を加えたり電子音響を加えても大丈夫との話だった。ただそのことを逆手に取りたいと思った。規範的な編成を用いて、西洋音楽における「規範」を過剰に実践してみることにしたのだ。そのため電子音響なども用いず弦楽四重奏直球で書いてみることにした。まずこの作品では弦楽器における楽器の構造上の規範である開放弦、それのみで作曲することにした。弦楽器の開放弦を使用した身振りとしてチューニングがある。弦楽器では、隣り合う弦を同時に弾きその二つの弦の音程を聴くことでチューニングを行う。この作品では、そのチューニングの身振りを過剰にしたように下二つの弦、上二つの弦の重音をひたすら繰り返す。そうすることで弦楽器奏者に通常は音程を変えるために弦を押さえる左手を全く使用させないこととなる。つまり規範を重ねることで弦楽器奏者の通常想定される身体性は否定されていく。

さらにこの作品は18〜19世紀の西洋音楽の規範的な形式となったソナタ形式で書くことにした。ソナタ形式は提示部・展開部・再現部と三つの部分でできた形式で、おおよそ各部分が同じくらいの長さであるとモデル化されている。もっともこれは一つのモデルでしかなく、実際のソナタ形式の作品はここから逸脱していることの方が多い。しかしこの作品では規範を過剰に実践するというコンセプトなので、各部分を全く同じ小節数で全く同じ時間になるように設計した。さらにソナタ形式では提示部には第一主題と第二主題、性格と調性が異なる主題が提示される。その性格の違いがソナタ形式のドラマ性を作り出しているのだが、前述したように開放弦しか用いないと決めているので第一主題と第二主題の差は開放弦の重音の出現の密度の差しかない。つまりソナタ形式の醍醐味が別の規範を過剰に実践することで失敗している。

完成した作品としてはひたすら開放弦の重音の出現率が上がったり下がったり、各楽器のリズムが合わさったりズレたり、音の密度の変化が推移して行くような音楽となった。それはとてもソナタ形式として聞き取れるようなものではなくなった。形式を過剰に実践して形骸化させることによって逸脱を目指した。

《For Formalistic Formal (SONATA?) Form For Four》(2020)

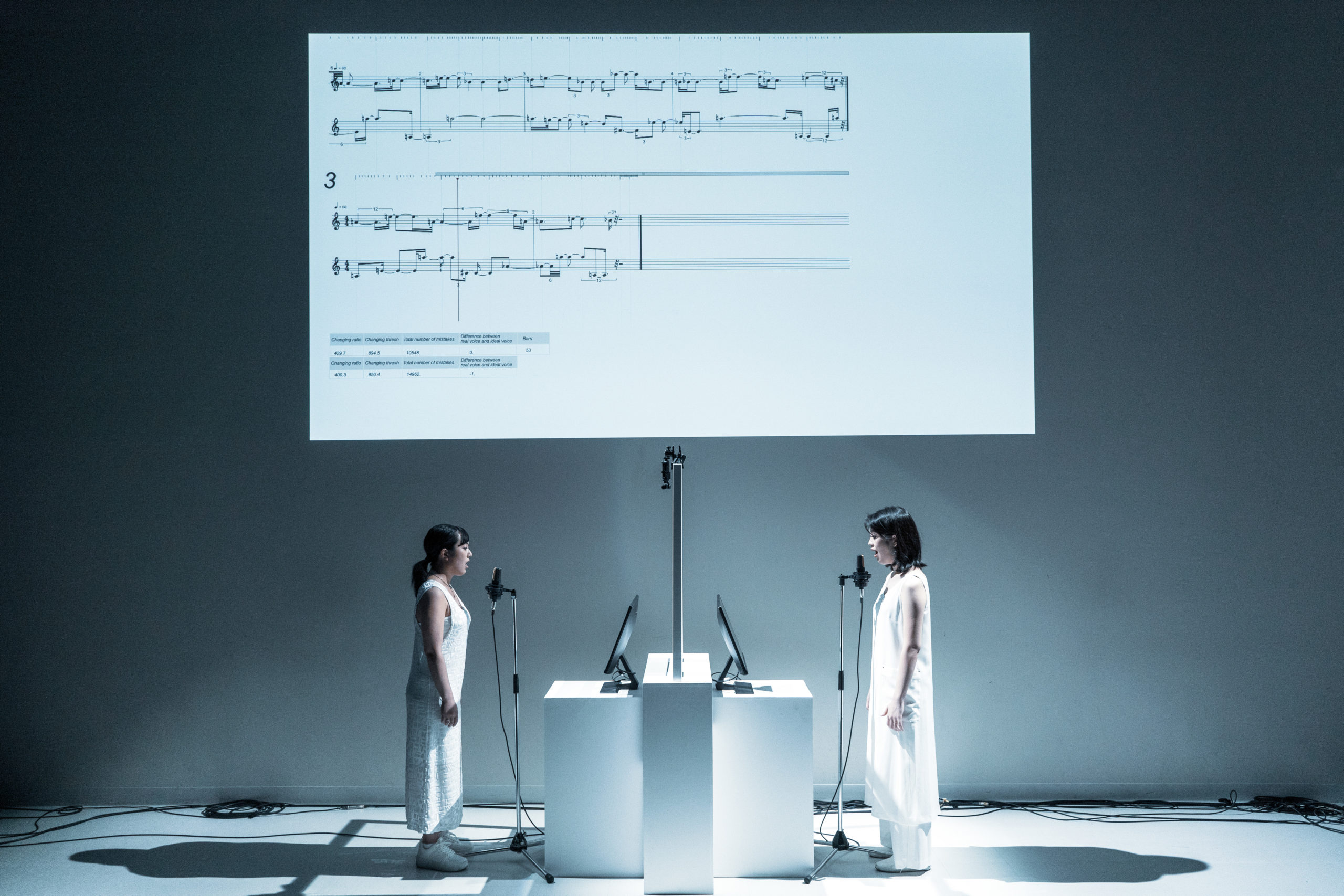

生成的なヒューマンエラー—《VOX-AUTOPOIESIS》

2015年より継続して発表している作品(プロジェクトと言って良いかもしれない)に《VOX-AUTOPOIESIS》シリーズ(2015-)がある。この作品ではその場で生成されていく楽譜を声楽家が初見で歌っていく。この楽譜の生成のアルゴリズムとして声楽家の声を用いており、歌唱と楽譜の生成が際限なく繰り返される作品である。このアルゴリズムには二つの要素が使用される。一つは声の変化量でもう一つは生成される楽譜と発される声の差異である。「生成される楽譜と発される声の差異」とは楽譜からどれだけ違う音が出ているか、つまり楽譜をどれだけ間違えているか、人間のエラーのことである。そのエラーはパフォーマンス中、常に累積され、生成される楽譜が次第に難しくなっていく仕組みになっている。それに伴い必然的に歌唱のエラーの量は増えていく。逆に言えばこの作品では人間のエラーが感知されないと、あまり音符が生成されなくなる。エラーが生成の原理として組み込まれているのだ。なぜそんな仕組みにしたかといえば、当初この作品では機械に負けていく人間の身体が想定されたコンセプトになっていたからだ。しかし、何回もこの作品を再演していくうちに演奏者が次第に上達していき、エラーの量が減ってきてしまった。そのためエラー感知のアルゴリズムを厳しく設定していった。また演奏者もこの原理を知っているので生成が止まりつつあったら深いビブラートをかけてエラー量を増やすなど、むしろいかにエラーを設定していくかという点が重要性を増してきた。この作品では従来の西洋音楽における楽譜に忠実でなければならない、なるべく間違いをおかしてはならないという規範が結果的に転倒することとなった。エラーそれ自体がこの再起的なシステムの中で生成の原理となっているのだ。

《VOX-AUTOPOIESIS V -Mutual-》(2019)

またこの作品では演奏者は声を出すことで楽譜を生成することとなる。つまりある面では実際に楽譜を生成している主体は演奏者であると言える。この点において演奏者—作曲者という関係性も転倒している。作曲者という主体は失敗していく。また人間と機械という二項対立は音楽を創出するための協調関係の中で、なし崩しになっていく。演奏者—作曲者—コンピューターの関係は誰がどの部分を担っているか、曖昧になっていき、従来の音楽における関係性は転倒していく。

《VOX-AUTOPOIESIS》シリーズ 個展「泳ぎつづけなければならない」(2016)より

新しい知覚—《エコーの極点》

2022年に《エコーの極点》(2022)という作品を発表した。この作品は東京コンサーツの「態度と呼応のためのプラクティス」という若手〜中堅音楽家と他ジャンルの専門家の協働で公演を作る企画で発表されたものである。この作品で協働したのは近代の身体障害の歴史の研究者であり、自身もろう者である木下知威さんである。この作品ではろう者である木下さんが音や振動を知覚した後に身体に残存する何かを「エコー」と定義し、知覚者である木下さんにエコーを残存させるべくソプラノ、トロンボーン、ピアノがセッションをする。そして知覚者は知覚したエコーをその場でテキストにする。そのテキストは読み上げられたり演奏されたり演奏する音の選択に影響を与えることで結果的に知覚者はアンサンブルに巻き込まれ、知覚者、ソプラノ、トロンボーン、ピアノのカルテットとなる。そのセッションの合間には知覚者によるレクチャーパフォーマンスが挟まる。という作品である。

木下さんの知覚は毎回私たちを驚かせてくれる。この作品を作るにあたっての打ち合わせで木下さんと一緒にピアノを弾いたとき、ピアノから身体に返ってくる振動があることを教えてくれた。そしてそれは中音域のある音から高音になると消え、その下からは豊かな振動のバリエーションがあるという。ソリッドな振動を伝えてくれる音、微かな振動の音、怖い感じの振動がする音。私にはピアノの音が聴こえてしまうのでピアノから返ってくる振動なんて考えたことがなかったし、木下さんのような精度でその振動を知覚し記述することができないだろう。ピアノを弾くという体験はこんなにも異なる体験なのだ。

また、木下さんと声楽家の歌う身体に触れるワークショップをしたときも、私には感知できないような身体の振動や声楽家の声自体を言葉にしてくれた。風がぶつかってくる感じ、野菜炒めの野菜がうまくひっくり返ったときのゴロンとした感じ、ある高音以上になると身体が硬直すること。

聴者である私たちの思っている音の知覚は毎回裏切られ、新しい知覚の可能性を気づかせてくれるのが実に痛快だった。これは私たちが身につけてきた音へのスキーマが常に失敗していく痛快さだったように思う。ある効果をもたらすために様式化された西洋音楽的に訓練された演奏や論理はもちろん失敗していく。この作品では想定されていない知覚のされ方がなされ、その知覚されたテキストがこの作品の核になり、原理として駆動する。

様々な身体を往き来する

果たして積極的に失敗させる手法を用いた先には何が待っているのだろうか。

私たちは音楽を聴くときや演奏するとき、実は様々な規範が身についていることに気づかないでいることが多い。例えばクラシック音楽の場合だと良い音楽の規範があり、聴取に関しても、作品の形式やオペラであれば話の筋を知っていること、物理的なレヴェルでいえばコンサートホールでは声も出さず身動きは取らないことなど、あらゆる側面できまりが存在している。そのような様々な規範に目を向けるためには一旦その規範から逸脱してみる必要がある。音楽をはじめ芸術は自由なものと思われがちだが実は様々なルールが存在している。ただ、そのルール自体が問題なのではない。あらゆる芸術ではそういったルールが存在しているからこそ高度な実践が生まれている。例えば楽譜という発明があったからこそ西洋音楽は複雑に進化していき素晴らしい作品を残していったと言えるだろう。さらに現在様々な音楽ジャンルで楽譜は使用され、多様な音楽実践を生んでいる。問題なのはそのようなルールが透明化してしまうことのように思う。私たちが思う当たり前は実は当たり前ではないこと。それに目を向けるために既存の音楽のルールをあえて失敗することを原理とすることでルールを変更してみる。

さらに音楽におけるルールには和声学のエピソードで述べたように、突き詰めると前提となる身体が存在している。クラシック音楽に関していえば西洋音楽をよく理解できる身体、つまり西洋音楽の知識や理論が身体化したような身体が前提となる。音楽はやはり身体的なものなのでそのルールは身体にふりかかってくる。つまり違うルールによる音楽は違う身体による音楽と言えるだろう。そのルールを作品毎に変更する。作品毎に違う身体になること。それを私の作品は要求しているように思う。このとき、作曲することの根本的な問題に突き当たる。それは作曲することによって他者の身体を作り替えてしまうことだ。例えば演奏者であれば楽器や与えられた楽曲によって訓練を強いられ身体は変わっていく。私自身においても受験の音楽理論の勉強を通して身体を変形させてきた。西洋音楽的な身体に作り替えてきたのだ。そのことは私の作品も同じ事態を巻き起こす。例えば前述の《VOX-AUTOPOIESIS》では演奏者は生成される難しい楽譜を当初より歌えるようになっていて、作品は演奏家の身体に一定の影響を与えているはずだ。また《エコーの極点》においては木下さんと音に関するワークショップや作品の実演を通して木下さんや演奏者の音への認識を変えてしまったように思う。それが良いことか悪いことかは別として作曲することは他者の身体への介入という倫理的側面を孕んでいる。これは根本的に拭えないことのように思うし、だからこそ面白いところだとも思う。毎回の作品でルールを変えることで様々な身体になること。失敗を通して様々な身体への介入の仕方をすること。それを提示することがこの倫理的な問題に対する現在の私の態度と言える。

また様々な身体になることは現代のメディアやテクノロジーに囲まれた私たちの身体そのものの様態と言えるかもしれない。現代の私たちはVRの中のぎこちない身体と現実の身体、SNSでの情動と現実の感情など、リアルの身体とヴァーチャルの身体の狭間を生きる。またウェアラブル端末によって心拍数が測られたり記憶の外部装置としてのスマートフォンが肌身離せなかったりとテクノロジーと身体の境界も曖昧である。様々な身体のモードのあわいで身体は往き来している。私の作品においても身体をパフォーマティヴに失敗させることで様々なあり得たかもしれない身体を往き来したり、その往き来自体が失敗したりする。

そのような身体から生じた音楽は「良い/悪い」の判断をすり抜けるかもしれない。既存の価値判断を転倒させること。それは音楽の息苦しさから人を解放する。しばしば音楽は「良い/悪い」で語られ、あまり詳しくない人には「私は音楽がよく分からないので」と尻込みさせることになる。音楽の敷居を下げるのではなく、全員がどう判断したらいいか分からない音楽を手探りで考えてみること。とりわけ、同質の意見しか目にできなくなってしまった現代のエコーチェンバー的なネットワークの中にいる私たちにとって、分からなさの分有は大事なことのように思う。様々な身体を想像し、様々な身体になり、他者の身体の謎や自身の身体の複数性に失敗を繰り返しながら気づく。そのことは音楽が身体に作用しやすい芸術だからこそ実現できるような気がしている。ただ音楽が身体に作用しやすいことを悪用してしまえば一致団結という理念や同質性を喚起させることとなる。歴史的にもナチスにおけるベートーヴェンの交響曲第9番や戦時下の軍歌など音楽は実際にそのように用いられてきた。

音楽をこのようにしないために、むしろ私はこう宣言するべきかもしれない。

「音楽を常に失敗させつづけなければならない」