「原理」の模索

———はじめに、音楽の原体験や作曲を始めたきっかけについて、お話しいただけますか?(小島)

小宮知久さん(以下、小宮):父が洋楽好きで、バンドでベースをやっていたので家にギターやキーボードがあり、小さい頃はそれを勝手に弾いて遊んだりしていましたね。それから、通っていた幼稚園にたまたまヤマハの音楽教室が併設されてたので、そこで音楽を始めました。子どもながらにピアノを弾いたり作曲したりするのが楽しかったです。ただ、ピアノは競争率が高いし、自分よりも上手い人がたくさんいたので、じゃあ作曲をやってみようと。それで中学校を卒業した頃から、先生について和声の勉強を始めました。

———かなり早い時期から作曲家になるというビジョンを明確に持っていたんですか?(小島)

小宮:そうですね。作曲家になりたいというのは、小学生の頃から言っていたように思います。

———作曲の勉強を始めたときや、あるいは東京藝大に行こうと決めたときに、現在のような実験的な路線に進むことは想定していましたか?(西村)

小宮:していませんでしたね。ただ、なんとなく「現代音楽」っぽいものを書きたいという思いはありました。高校生の時は、武満徹みたいな和声感もあるけど「現代音楽」寄りの曲を書いていて、大学に行ってもこういう感じの曲を書くんだろうなと漠然と考えていました。

———入学試験や入学後に実際に作曲するとなった際、藝大では、たとえば武満のような作品を作る余地はあるんですか?それとも、より新しい音楽の流れに連なるものを作るように指導されるのでしょうか?(小島)

小宮:まず、受験では形式がしっかりした、和声でいえば後期ロマン派ぐらいまでのものを参考にして、みんな作曲していました。それから、大学に入るとシェーンベルク以降の作風の曲を書くのが当たり前で、もちろん「現代音楽」や無調に興味のない学生もいるんですが、そういう人も勉強だと思って十二音技法を使ったような曲を書いたり。自分よりも下の世代では変わってきたようですが。

———小宮さんが大学一年生のときに書かれた作品はどのようなものでしたか?(小島)

小宮:大学に入り最初のレッスンで、師事していた先生にさっき言った武満のような方向性を意識していた頃の曲を見せたところ、「感性だけで書いた曲ではなく、何か原理を与えないと」というようなことを言われて。自分は言われたことを愚直に真に受けてやってしまうタイプなので「そうか原理を与えなければならないのか」と。それで、ピアノとクラリネットとヴィオラの三重奏を書いたんですけど、それはピアノで和音を弾き、その和音の倍音列を書き出しながら作ったもので、ピアノが作った残響をクラリネットとヴィオラが立ち上る煙のようなかたちで演奏するというものでした。

———スペクトル楽派の手法に近い感じがしますね。(原)

小宮:そうですね。その当時の藝大内では「一番イケてるのはスペクトル楽派だ」みたいな雰囲気がたしかにあったような気がします。フランス帰りの先生が多かったこともあると思います。リゲティとかクセナキスとかオーソドックスな作曲家に加えて、ミュライユやグリゼーの作品も勉強として聴いていた記憶があります。

———論考では、機能和声のような、規範的なものや正統なものに馴らされていくことに対して、批判的な視点から書かれていたと思うのですが、いまのお話を聞くと、外の環境からダイレクトに影響を受けている印象も受けます。(西村)

小宮:実は和声を勉強するのも結構好きで(笑)。大学に入ったばかりの頃は、自分自身を変化させていくこと自体、そんなに疑問に思っていなかったんじゃないかな。それで一年生の頃には、和声の勉強と同じように、先生から言われたことを従順にやっていました。でも、途中から少しずつ変わっていった気がします。

———それは何かきっかけとなるような出来事があったんですか?(西村)

小宮:はっきりとこれと言えるものがあったかというとわからないですが…。二年生の時に藝大の芸術情報センター(AMC)でMaxに似たPure Dataというビジュアルプログラミング環境を使った創作についての授業を受けたのが一つのきっかけかもしれません。

音を五線譜で扱う以外の仕方で見ることができたことで、作曲家という存在を一周り外から眺めることができるようになった気がします。結局、芸術情報センターに入り浸ることになって、その後、そこの助手にもなるんですが。

———その体験がメディアを用いた創作につながるわけですね。(西村)

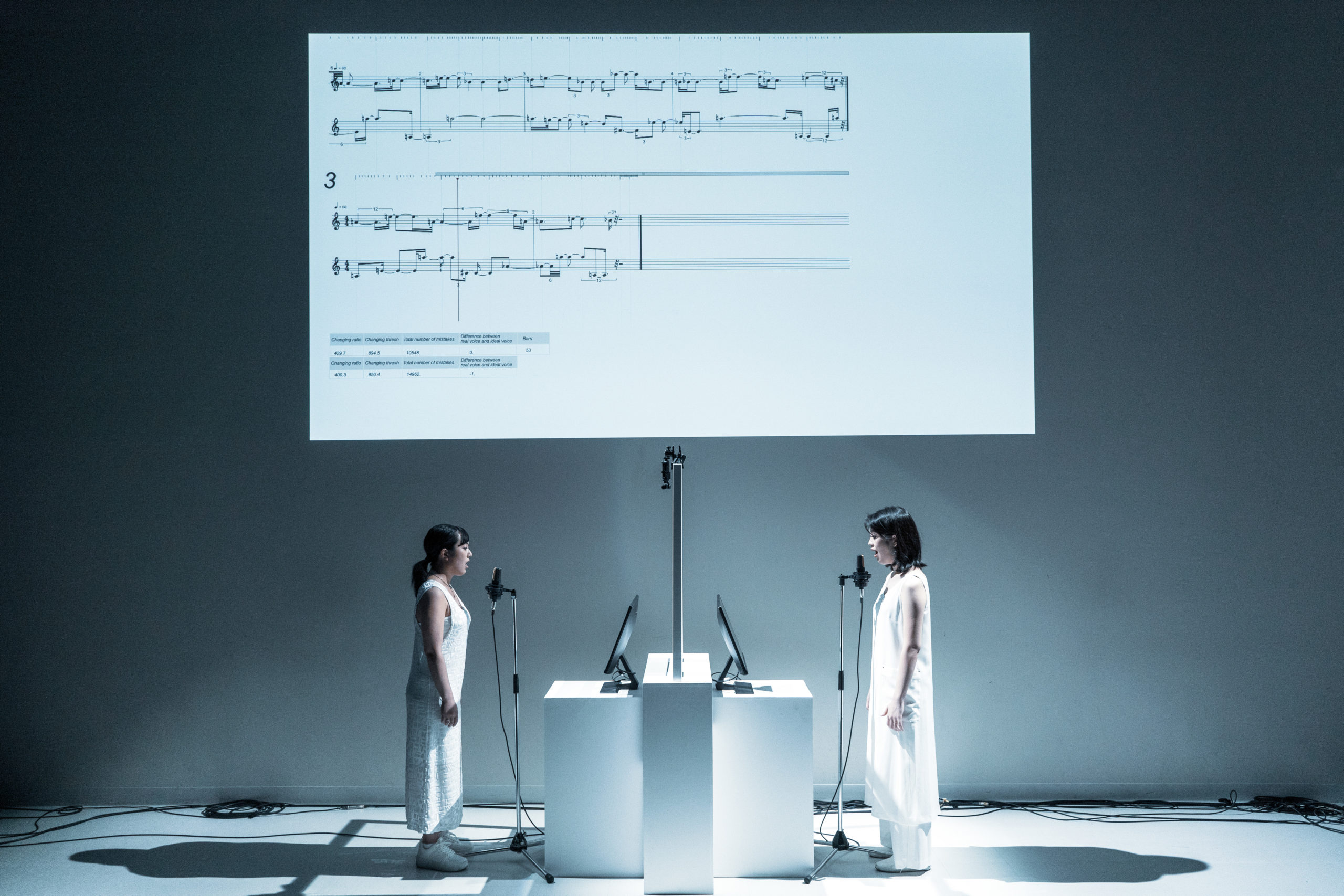

小宮:そうです。ただ学部生のときには、さっきも言ったように、いわゆる「現代音楽」といわれる方向でやっていきたいという意識がまだありました。作曲科の四年生のときに、何を出してもいいよという演奏会があったので、プログラムを組んで楽譜を自動生成させるジェネラティブな作品《VOX-AUTOPOIESIS》を発表したんですが、そのときもこの作風が自分のメインになっていくとは思ってもいませんでしたね。どちらかというと「現代音楽」と並行してやっていく、オルタナティブな創作のように考えていました。

ちなみに、この作品に対する教授陣からの評価は悪かったですね(笑)。アカデミックな場では、作曲というとやはり譜面で、しかも綺麗に書かれたものしか評価してくれないところがあるので。のちに学外で発表するようになり、美術関係の方が関心をもってくれて、それでようやく音楽界隈で注目してくれる人が出てきました。

いかに終わらせるか、あるいはナラティブについて

———講義を受けた当時のことについて、もう少し伺いたいのですが、コンピュータを使った作曲とそれまでの五線譜を使った作曲とで、感触としてどのような違いがありましたか?(原)

小宮:楽譜上ではリニアに考えるところがありますね。始めがあって終わりがある、という時間軸の意識がしっかりしている。それに対してMaxなどを使って音楽を作るときには、そうした発想から離れることができます。たとえば、人間のアクションに対して音が鳴るようにプログラミングするとか。それはリニアとはやはり違いますよね。偶然性があって、毎回同じようになるわけではないし。これもまたジェネラティブといっても良いかもしれません。

ただ、そうなったときに今度は作品の始めと終わりに必然性を持たせることの難しさに直面してしまいました。あらかじめ決められている曲の持続時間が来たところで終わらせてしまうとか、そうした仕方でしか終わらせられないんです。論考で触れた弦楽四重奏曲《For Formalistic Formal (SONATA?) Form For Four》でも、ソナタ形式で提示部、展開部、再現部を同じ持続時間にすることで何とか解決しています。

———なんらかの時間枠や構成原理をあらかじめ設定しないと上手くいかなくなるという話はジョン・ケージなんかを連想させますし、20世紀以降の多くの作曲家にとっての大きな問題ですね。(原)

小宮:そうですね。スペクトル楽派にしても、倍音列から導き出した縦の響きには必然性があるけど、それを横にどう並べるかという点では弱いという批判がなされています。そう思うと、スペクトル楽派を参照しながら書いた大学一年生の時の作品でも、その問題はすでにあったような気がします。

———最近の小宮さんの作品はパフォーマンス的な要素が強いものが増えていると思うのですが、それも音楽の終着点を見つけることに関する苦労という話と関係がありそうですね。パフォーマンスだとパフォーマンスの原理を基盤にして終わりを作れるというか。(小島)

小宮:先ほどの《VOX-AUTOPOIESIS》シリーズについて言えば、あれも全く終わりの必然性がありませんね。別に一生やり続けても良いんです。ただ、あの作品では人間の身体の限界を基準に終わりを決めています。パフォーマーはずっと休みなく歌い続けなければいけないから、10分を超えてくると身体的に厳しくなってきますよね。だから、たとえば10分経ったらバシッと切ってしまうとか、あるいはコンサート形式の曲なら7分×3で区切ってしまうとか。身体の生理や限界に作品の終わりをあわせているところがあります。

ただ、近代の身体障害史の研究者でご自身もろう者である、歴史学者の木下知威さんと共作した最新作の《エコーの極点》は、きちんとコンポジション的なことをやったように思います。 全奏者が出てきてアンサンブルをして最後に木下さんだけが一人残る、というように構成がしっかりある。こうした流れを作るのに相当な時間がかかりました。結局、木下さんと話すなかで、案をもらって。むしろ木下さんが作曲的な部分をしてくれていたといえるかもしれないです。

———たとえば、《VOX-AUTOPOIESIS》では、あらかじめ小宮さんが組んだプログラムがあり、歌手という他者はエラーは生成すれど、あくまで小宮さんのシステム内で動いていますよね。それに対して、《エコーの極点》だと、共作者である木下さんという、ある程度自由に振る舞える本当の意味での他者がそこに存在している。それが大きな違いだと思うんですが、後者においてコンポジションや構成、流れが必要になったのは、こうした他者性の違いが関係していますか?(小島)

小宮:どうなんでしょう。あの作品では、なぜあんなにコンポジションを必要としたんだろう…。木下さんとの出会いは、音の認識や聴取に関する視点が根本的に変わってしまうような体験だったので、それを聴衆にも何とかして伝えたいと思っていました。あるいは、知覚や聴取の分からなさそれ自体を共有して、みんなで考えるというような。そうなったときにナラティブが必要になったのかもしれません。それがないと本当に何も分からず、共有不可能になってしまうので。

———先ほどの話との関連でいうと、ナラティブが終わりを与えたという側面もありそうですね。結末があって、そこにストンと落とすことができる。(西村)

小宮:そうですね。ナラティブということでいうと、最近は神話にも関心があり、作品内で使うようになりました。「コ本や」でやった《VOX-AUTOPOIESIS》をめぐる展示のタイトルも「SEIRÊNES」というものです。セイレーンの歌声を聞く人は、その魅力ゆえ海に引き摺り込まれてしまうのですが、オデュッセウスはマストに身体をくくりつけ、船乗りたちは耳に蜜蝋を詰め、そうして難を逃れ海を渡れたという有名な神話です。テオドール・アドルノとマックス・ホルクハイマーが共著である『啓蒙の弁証法』のなかで、これを近代社会における音楽の有り様を示すものとして批判的に論じています。つまり、作品を享受するブルジョワジーは、客席で身じろぎもせずそれを聴取して、労働者階級は芸術を聞くこともできずひたすら労働するという、そういう話なんですが。

それはともかく、《VOX-AUTOPOIESIS》では、むしろ歌うセイレーンたちの方が自分の声で自らを縛り付けているという、そういう構造になっているなと考えました。先ほどの他者性に関する質問にあったように、たしかにシステムを作ったのは作曲家なんですが、あの作品では歌う彼女たちが、自分たちの声によって音符を記譜していて、コントロールしつつ同時にコントロールされている。このように、いままでの作品とは、縛りや拘束、制限の仕方を変えてみることで、音楽の見え方が変わるのではないかと思ったわけです。

《エコーの極点》も実はギリシャ神話を使いたかったんですよね。木下さんとのやりとりのなかで「エコー」という言葉が出たときに「これはいいな」と思って調べたんです。ギリシャ神話のなかに出てくる、身体を八つ裂きにされ声だけが残ってしまったニンフです。

———神話を参照するとなると、歌の要素は大きくなりますよね。小宮さんの作品はそもそも歌が絡むものが多いように思います。(西村)

小宮:これも必然性という話とつながりますね。つまり、楽器だとなんでその楽器を選ぶのかという理由を見出すのが難しいんです。決まった編成のオーケストラ曲とか弦楽四重奏曲とかなら書けるんですが、たとえば、オーケストラから好きな楽器を選んで六重奏曲を書いてくださいと言われたら、かなり迷ってしまいます。それに対して人間の声だと、言語が使えるし、身近なものだし、それを選ぶ必然性が感じられるわけです。声が立ち現れるだけで、何かイメージされるものがありますし。怠惰なだけかもしれませんが(笑)。

声:テクストと音響の中間状態

———声というのは言語と音響、テクストと純粋な音のあいだを行き来できるものですよね。《VOX-AUTOPOIESIS》では歌われた音が書かれた楽譜に変換され、それがまた歌われて、という構造になるわけですが、その音声とテクストのあいだの往還だったり、両者の境界線の曖昧化だったりが小宮さんの創作にとって一つ鍵になるのではないかと思いました。(原)

小宮:実は大学院の修士論文は、シュトックハウゼンの《少年の歌》について書いたんです。あの曲では、純粋なサイン波と人間の声の、言語と言語以前のものの、その中間地点を探っているところがありますよね。電子音から急に人間の声が立ち上がっては消えたりとか、テクストの発話にしてもシラブルをいじったりだとか。この作品をテーマに選んだということは、たしかに音と言語、音とテキストの関係に興味があるんでしょうね。

それで言うと、人工音声も好きです。人の声として聞こえるけどどこか違和感がある。誰が発している言葉なのかも分からないけど、なんとなく親近感を覚えるというような、中間的な存在です。プログラムノートを公開した《_の帝国》では、文字認識機能を使っていて、人工音声を使って読み上げさせた音を文字認識させるとまったく関係ない変な文章が出来上がるんです。それがすごく面白くて。だから、言語が立ち現れているのにそれが崩れているとか、崩れているのに、それが何か言葉として聞き取られてしまうとか、そういうことに関心があります。

———《VOX-AUTOPOIESIS》には「ゴースト」と題されたバージョンもありますが、それも中間性、あるいは亡霊性のようなものと関わるのでしょうか?(原)

小宮:そうですね。人の声とただの音とのあいだを行き来するというか。《VOX-AUTOPOIESIS III -Ghost-》で使っている元々の声は、いつも演奏を頼んでいる根本真澄さんの声ですが、それを人間では出せないくらいまでピッチシフトさせると、ただの音みたいになる。それからあのバージョンで音が極端に速く動くと、人の声ではなく電子音のように聞こえる。

そもそもソプラノ自体にそういうところがありますよね。高い声を出すときには、人の声っぽくなくなるし。オペラでも機械仕掛けの人形だとか、そういう非人間的なものをテーマにしたものがありますが、そこも面白いところです。人が人じゃなくなったり、人じゃないものが人っぽくなったり。人間という概念が揺さぶられている。

———それはトランスフォーム、人と人ならざるもののあいだでの自由な変形という観点から神話への関心にも繋がりそうです。(原)

身体をめぐって

———小宮さんのメディアアート作品に関する文章を読んだときに、音をオブジェや素材として、無機質なものとして扱っているような印象を受けることがあったんですが、実際には身体的な側面がとても大事なんですね。(西村)

小宮:たとえば、2017年の二台ピアノのための《パラリシス》についての文章でも身体性を問題にしているし、このテーマについてはずっと考えてきたように思います。コンピュータやメディアは、むしろ身体について考えるために必要なんです。たとえば、コンピュータが無慈悲に生成した音符をひたすら人間が追いかけなければならないとなったとき、どうしても人間の身体について考えざるを得なくなる。機械を通すことで人間の身体性が逆照射されるわけです。

なので、純粋な電子音響作品というのは実はほとんど作っていなくて、さっきも言った人工音声を使うだとか、人間の身体がそこにあることだったり、あるいは不在であることだったり、そうしたことが軸になっています。

———身体と一口に言っても自分の身体について考えるのと、他人の身体について考えるのでは、また変わってきますよね?(西村)

小宮:そう言われると、自分の身体についてはそんなに考えていない気がしますね。自分の知らない知覚や身体性について考える方が好きなんです。「あぁこの人はこんな風に身体を使っているんだ」とか。《エコーの極点》のときも、木下さんの知覚の話を聞くのが、とても面白かった。他者が自分とは違った仕方で、自分とは違った身体で世界を知覚しているという事実に感動します。

———聴衆の身体性についてはどうでしょう?論考に書かれていた規範との拮抗のようなものは作曲者や演奏家の話としてイメージしやすかったのですが、聴衆についてどうお考えなのかが気になりました。(原)

小宮:実は、その問題は数年来考えてはいるものの、答えが出せずにいるんです。でも《エコーの極点》は、一つの達成になったかなと。というのも、あの作品は聴衆に対して、自分の聴いているものと隣の席の人が聴いているものが、実はまったく別物かもしれないということを想像させるものになった。聴衆に知覚や身体について考えさせるものになったと思うからです。

対して《VOX-AUTOPOIESIS》などは、あまり観客のことは考えていなかった作品ですね。観客は演奏者の身体の使い方をトレースできるわけではないし。

———《VOX-AUTOPOIESIS》も、デバイスに常時接続されており、そこと切り離して考えることがもはや不可能になっているような現代の身体性というものについて再考を促す作品になっていると感じましたが。(原)

小宮:身体とコンピュータの不可分な関係という点は、これまでテーマとして考えてきたことですし、もし観客がそれを感じ取ってくれたのだとしたら成功かもしれないです。

さきほど触れた《パラリシス》でも、二人の奏者が二つの和音をずっとチャッチャッチャッと弾いていて、だんだんとどっちが演奏しているんだかわからなくなってくるような状態を作り出すことを意図しました。そうなると聴衆の方も、どっちの演奏を聴いているのか、どんどんわからなくなっていく。それは、演奏者にしても聴衆にしても、個としての身体が揺るがされていくということです。

音楽である以上、身体に作用を及ぼさないものはないですよね。論考にも書きましたが、そこにはある種の暴力性もある。そういったことに、どう自覚的になるかが重要だと思います。

開かれた空白として

———論考やプログラムノートに挙げてくださった作品をみると、同じ作曲家の手によるものとは思えないくらい多様性があります。それと同時に、焦点化している問題、批判的に切り込んでいこうとしている問題は一貫している印象を受けます。(小島)

小宮:《エコーの極点》でも、まったく違うものを作ろうと思ったのに、最終的には身体や知覚の問題に帰着しましたし、核となる部分は今後も変わらない気がします。と言っておきながら、二年後、まったく違うことをしているかも知れませんが(笑)。

個の身体と同じく、確固としたアイデンティティとかクリエイティヴィティみたいなものについても、信用していないところがあるんですよね。他人に自分の作品のことについて聞かれても「いや、ちょっとよくわかんないですね…」と言ってしまうことがよくある。「作家なら自分の意見をちゃんと言った方が良いですよ」って怒られるんですが(笑)。自分の作品の解釈を他人に預けているところがあるし、他人の解釈を聞いているうちに当初と違うコンセプトが出てきて、結果的にうまく進んでいくこともあります。

———他者から言われたことをすぐに取り入れてしまうとか、周囲の環境から影響を受けることが、小宮さんの創作のなかでは不確定性として、上手く機能しているのかもしれません。それは、先ほどの演奏者や聴衆の身体に作曲家の側から介入していくのとは別のベクトルですよね。それが共存しうる、しなやかさが小宮さんの創作の魅力のように思います。(西村)

小宮:そうした「開かれ」のようなものは重要ですね。《エコーの極点》は、その観点からすると理想的な制作でした。

あるいは「空白」とか「空虚」という言葉で作品について考えてみても良いかもしれないです。音声の話題で触れた《_の帝国》は、ちょうど元号が代わる時期に制作した作品ですが、平成から令和へと代わるときに象徴としての天皇による玉音放送が流れるとなって、そこから東京の真ん中には皇居という空白があるというロラン・バルトの『象徴の帝国』を想起し、それも作品内で引用することにしたんです。結果的にこの作品では、さっき述べた言語として崩壊しかけているような音が無数に集まり、何か巨大だけど空虚なものを作り出す。あるいは、オーケストラ作品の《NUL》では、コンピューターによって自動生成される音符がものすごいボリュームになるけど、それは作曲家の意図とはまったく関係ない無意味な音符たちで、やはり空虚なところがある。

こうした作品における意味の宙吊りや空白、空虚さへの関心と、他者の解釈に対するオープンなスタンスは、どこかでつながっている気がします。

———小宮さんの作品は何らかの感情を「表現」するのとは違いますよね。(小島)

小宮:自分が作品に対して持っているイメージをまた別な言葉で言い換えれば、問題を投げかける「装置」です。それは「自己表現」とは、たしかに違いますね。

それと同時に、作品のなかに自分のなかの美的な判断が入っていないかというとそうではない。完全にランダムネスとか偶然性に振り切るのではないんです。《VOX-AUTOPOIESIS》でも「いまの生成、良かったな」とか「いまのはイマイチ」とか、何となく理想的な生成のされ方みたいなものがある。こうした、作品のなかに出てくる自分自身の美的な部分というものと、まだうまく折り合いをつけることができていない気がしています。それは作品を作品たらしめている部分でもあると思うのですが…。それをめぐって、まだうまく言語化できていないところがある。作曲家なら、そこに向き合わなければいけないですね。

———最後に今後の展望についても伺えますか?オーケストラ作品や、あるいは歌曲としての性格が強い《VOX-AUTOPOIESIS》から、だんだんと一つのジャンル名では語れない《エコーの極点》のような作品へと移ってこられたように思うのですが、今後もパフォーマンス的な方向に活動が広がっていきそうでしょうか。(小島)

小宮:これは自分で意図してそうしているというよりも、単純に器楽の人からのオファーが来ないんです(笑)。普段、接する機会の多いのが美術の人だったりするので、パフォーマンス的なものや展示などに取り組むことが増えています。先ほどの「開かれ」の話ではないですが、オーケストラ曲の依頼が来たら書きますよ。何を書いたらいいか相当困ってしまうと思いますが、いまの視点から改めて取り組んでみたいという思いもあります。

———では、このインタビューを読まれたオーケストラ関係者の皆さまからの委嘱をお待ちしております、ということで(笑)。本日はありがとうございました。(小島)

2023年5月1日

Zoomにて

インタビュアー:小島、西村、原